दैनिक योगाभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ आठ प्राणायाम

On

महर्षि पतञ्जलि प्रणीत अष्टांग-योग का चौथा अंग है-प्राणायाम। 'प्राणायाम’ दो शब्दों से मिलकर बना है-'प्राण’ और 'आयाम’। प्राण से तात्पर्य शरीर में संचरित होने वाली वायु (जीवनी शक्ति) से है तथा आयाम का अर्थ नियमन (नियन्त्रण) से है। इस प्रकार प्राणायाम से तात्पर्य हुआ-श्वास-प्रश्वास की क्रिया पर नियन्त्रण करना। इसका अभ्यास करने से सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है।कभी प्राणायाम करने से पूर्व हजार साहस जुटाना पड़ता था, पर योगऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे न केवल सर्वसुलभ बना दिया है, अपितु हर कोई आज इसे अपनी स्वस्थ जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा मानने लगा है। प्रस्तुत हैं दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले आठ प्राणायाम एवं उनकी अभ्यास विधि:- |

प्राणायाम के सामान्य नियम:

-

प्राणायाम करने का स्थान स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए। यदि खुले स्थान में अथवा जल (नदी, तालाब आदि) के समीप बैठकर अभ्यास करें, तो सबसे उत्तम है।

-

नगरों में जहाँ पर प्रदूषण का प्रभाव अधिक हो, वहाँ पर प्राणायाम करने से पहले घी का दीपक, अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाकर उस स्थान को सुगन्धित करने से बहुत अच्छा रहता है।

-

प्राणायाम करते वक्त बैठने के लिए आसन के रूप में कम्बल, दरी, चादर, रबरमैट अथवा चटाई का प्रयोग करें।

-

प्राणायाम के लिए सिद्धासन/सुखासन या पद्मासन में मेरुदण्ड को सीधा रखकर बैठें। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते, वे कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं।

-

प्राणायाम करते समय अपनी गर्दन, रीढ़, छाती एवं कमर को सीधा रखें।

-

श्वास सदा नासिका से ही लेना चाहिए, इससे श्वास फिल्टर होकर अन्दर जाता है। मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए, सामान्यावस्था में भी नासिका से ही श्वास लें।

-

प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार-विहार-आचार-विचार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदैव सात्त्विक एवं चिकनाई युक्त आहार ही लें, जैसे-फल एवं उनका रस, हरी तरकारी-सब्जी, दूध, घी आदि।

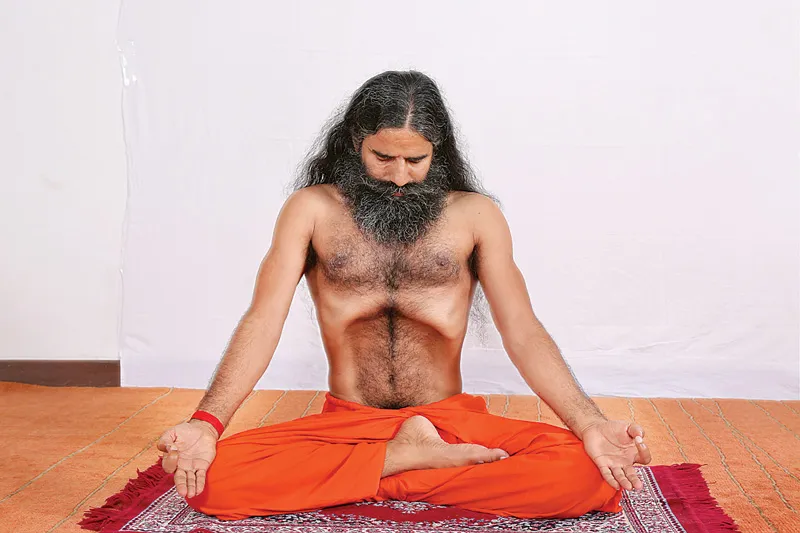

भस्त्रिका-प्राणायाम

विधि- किसी ध्यानात्मक-आसन में सुविधानुसार कमर, गर्दन सीधी करके बैठकर दोनों नासापुटों से श्वास को पूरा अन्दर डायफ्राम (महाप्राचीरा पेशी) तक भरना तथा धीरे-धीरे सहजता के साथ छोडऩा 'भस्त्रिका प्राणायाम’ कहलाता है। प्रारम्भ में ढाई सेकेन्ड में श्वास अन्दर लेना एवं उतने ही समय में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोडऩा चाहिये, जिससे कि बिना रुके एक मिनट में 12 बार के औसत से पाँच मिनट की एक आवृत्ति में साठ बार (12X5=60) बार अभ्यास कर सकें।

कफ की अधिकता या साइनस आदि रोगों के कारण जिनके दोनों नासाछिद्र ठीक से खुले हुए नहीं होते, उन लोगों को पहले दायें नासापुट को बन्द करके बायें से रेचक और पूरक करना चाहिए। फिर बायें को बन्द करके दायें से यथाशक्ति मन्द, मध्यम या तीव्र गति से रेचक तथा पूरक करना चाहिए; फिर अन्त में दोनों नासापुटों से अर्थात् इड़ा एवं पिंगला से रेचक, पूरक करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इसे डायफ्रैग्मेटिक डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं।

सावधानी:

-

जिनको उच्च रक्तचाप, दमा या हृदयरोग हो, उन्हें तीव्र गति से भस्त्रिका नहीं करनी चाहिये।

-

इस प्राणायाम को करते समय जब श्वास को अन्दर भरें, तब उदर नहीं फु लाना चाहिये। श्वास डायफ्राम तक भरें, इससे उदर नहीं फूलेगा, पसलियों तक छाती ही फूलेगी।

-

इससे शरीर में गर्मी आती है। अत: ग्रीष्म ऋतु में धीमी गति से करना चाहिये।

लाभ:

-

भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से प्रतिक्रिया समय (Reaction Time अर्थात् किसी भी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया में लिया गया समय) में कमी आती है।

-

सर्दी-जुकाम, एलर्जी, श्वासरोग, दमा, पुराना नजला, साइनस आदि समस्त कफ रोग नष्ट होते हैं। फेफड़े सबल बनते हैं तथा हृदय एवं मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलने से उनको आरोग्य-लाभ होता है।

-

रक्त परिशुद्ध होता है। त्रिदोष सम होते हैं। यह प्राणोत्थान और कुण्डलिनी जागरण में बहुत सहायक है।

कपालभाति-प्राणायाम

विधि- कपालभाति में मात्र रेचक पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। पूरक के लिये प्रयत्न नहीं करते; अपितु सहज रूप से जितना श्वास अन्दर चला जाता है, जाने देते हैं, पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोडऩे में ही होती है। ऐसा करते हुए स्वाभाविक रूप से उदर में भी आकुञ्चन और प्रसारण की क्रिया होती है।

एक सेकेन्ड में एक बार श्वास को लय के साथ छोडऩा एवं सहज रूप से धारण करना चाहिये। इस प्रकार बिना रुके एक मिनट में ६० बार तथा पाँच मिनट में ३०० बार कपालभाति प्राणायाम होता है। कपालभाति प्राणायाम की एक आवृत्ति ५ मिनट की अवश्य होनी चाहिये।

स्वस्थ एवं सामान्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को कपालभाति १५ मिनट तक करना चाहिये। १५ मिनट में ३ आवृत्तियों में ९०० बार यह प्राणायाम हो जाता है। कैंसर, एड्स, मधुमेह, डिप्रेशन आदि असाध्य रोगों में प्रात:-सायं दोनों समय कपालभाति आधा-आधा घण्टा करने से शीघ्र लाभ होता है।

सावधानी:

-

पेट की शल्यक्रिया (ऑपरेशन) के लगभग ३ से ६ महीने के बाद ही इस का अभ्यास करें।

-

गर्भावस्था, अल्सर, आन्तरिक रक्तस्राव एवं मासिक धर्म की अवस्था में इस प्राणायाम का अभ्यास न करें।

-

120 श्वास प्रति मिनट की गति से जब इसका अभ्यास किया जाता है, तब सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम (Sympathetic Nervous System) क्रियाशील होने से रक्तचाप (Blood Pressure) बढ़ जाता है।

लाभ:

-

मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त, गुर्दे तथा प्रोस्टेट से सम्बद्ध सभी रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। हृदय की धमनियों में आये हुये अवरोध खुल जाते हैं। डिप्रेशन, भावनात्मक असन्तुलन, घबराहट, नकारात्मकता आदि समस्त मनोरोगों से छुटकारा मिलता है।

-

इस प्राणायाम के अभ्यास से आमाशय, अग्न्याशय (पेन्क्रियाज़), लीवर, प्लीहा व आँतों का आरोग्य विशेष रूप से बढ़ता है।

-

इलैक्ट्रोएनसैफॅलौग्राफी में यह पाया गया कि, कपालभाति के दौरान बीटा (Beta) तथा थीटा (Theta) गतिविधि में बढ़ोतरी होती है; किन्तु कपालभाति के पश्चात् ऐल्फा (Alpha) तथा बीटा (Beta) गतिविधि में गिरावट आती है।

-

कपालभाति के द्वारा हृदय गति भिन्नता (Heart rate Variability) में कोई कमी नहीं आती, जैसा कि पहले माना जाता था, अत: हृदय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह एक निरापद अभ्यास है।

-

जब 60 श्वास प्रतिमिनट की गति से इसका अभ्यास किया जाता है, तब सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्रियाशील न होने के कारण, रक्तचाप नहीं बढ़ता।

-

कपालभाति के अभ्यास के दौरान, 41.2 प्रतिशत अधिक ऊर्जा की खपत होती है; किन्तु, इसके अभ्यास के पश्चात् ऊर्जा खपत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अधिकतम ऊर्जा हमारे खाये हुए कार्बोहाईड्रेट्स (Carbohydrates) से खर्च होती है। अत: यदि कपालभाति का विधिवत् अभ्यास किया जाये, तब यह वजन कम करने में लाभकारी हो सकता है।

-

कपालभाति के अभ्यास के पश्चात् दिमागी रक्त प्रवाह (Brain Blood Flow) में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं पाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कपालभाति द्वारा दिमाग में रक्त का प्रवाह नहीं बढ़ता। अर्थात् स्वस्थ व्यक्तियों में इसका अभ्यास करते समय किसी भी प्रकार के दौरे (Stroke) की आशंका नहीं है।

-

कपालभाति के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है।

-

मोटे व्यक्तियों में जिन्हें उच्च रक्तचाप (Hypertension) या मधुमेह (Diabetes) है, वे कपालभाति के अभ्यास से लाभ प्राप्त कर सकते हैं; किन्तु उन्हें अपनी रक्त शर्करा मात्रा (Blood Sugar Level) तथा रक्तचाप की नियमित जाँच करवानी होगी।

-

कपालभाति छात्रों के लिए (विशेष तौर पर धीमें सीखने वाले) तथा कम से कम 45 मिनट तक एकाग्रता न रख पाने वालों के लिए अति उपयोगी है।

बाह्य-प्राणायाम

विधि- सिद्धासन या पद्मासन में विधिपूर्वक बैठकर श्वास को एक ही बार में यथाशक्ति पूरा बाहर निकाल दें। श्वास बाहर निकालकर त्रिबन्ध अर्थात् मूलबन्ध, उड्डीयान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध लगाकर श्वास को यथाशक्ति बाहर ही रोककर रखें। जब श्वास लेने की इच्छा बलवती हो, तब बन्धों को हटाते हुए धीरे-धीरे श्वास लें। श्वास भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुन: पूर्ववत् श्वसन क्रिया कीजिये। ३ से ५ सेकेन्ड में श्वास को सहजता से पूरा अन्दर भरना एवं ३ से ५ सेकेन्ड में ही सहजता से श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही १० से १५ सेकेन्ड रोककर रखना तथा पुन: इसी क्रिया को बिना रुके लगातार करना उत्तम है। इस प्रकार २ मिनट में सामान्यत: ३ से ५ बार बाह्य प्राणायाम आराम से हो जाता है और ५ बार बाह्य प्राणायाम करना सामान्यत: पर्याप्त है।

गुदाभ्रंश, योनिभ्रंश, पाइल्स (बवासीर), फिस्टुला (भगन्दर), यौन रोगों आदि से पीडि़त व्यक्ति इसका एक बार में ११ बार तक अभ्यास कर सकते हैं। कुण्डलिनी जागरण के इच्छुक साधक एवं ऊध्र्वरेता होने की प्रबल इच्छा रखने वाले साधक इस प्राणायाम का एक समय में अधिकतम २१ बार तक अभ्यास कर सकते हैं।

समस्त स्त्री-रोगों यथा-बन्ध्यत्व/अप्रजनितृत्व (इन्फर्टिलिटी), प्रदर (ल्यूकोरिया) आदि तथा गर्भाशयगत दोष में भी यह प्राणायाम बहुत लाभप्रद है।

सावधानी:

-

उच्च व निम्न रक्तचाप एवं हृदय रोगों से पीडि़त व्यक्ति को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिये।

-

सिर-दर्द, माइग्रेन से ग्रसित रोगी भी इसका अभ्यास न करें।

-

प्रारम्भ में ही व्यक्ति को इसका अभ्यास न करके अन्य प्राणायामों काअभ्यास करके शरीर व मन को इस अभ्यास के अनुकूल बना लेना चाहिये। यह एक उच्च कोटि का यौगिक अभ्यास है।

लाभ:

-

बाह्य प्राणायाम में अम्लजन (Oxygen) की अधिक मात्रा का व्यवहार होने के कारण ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है।

-

जब पूरक अथवा रेचक के समय की तुलना में बाह्य कुम्भक की अवधि अधिक होगी, तब शरीर में अम्लजन (Oxygen) की खपत 99 प्रतिशत तक गिर जाती है। अम्लजन का कम खपत होना तनावजन्य उत्तेजनाओं के कम बनने तथा मनुष्य सहित सभी प्राणियों के दीर्घकाल पर्यन्त जीवित रहने से सम्बद्ध है।

-

जब पूरक अथवा रेचक के समय की तुलना में बाह्य कुम्भक की अवधि कम होगी, तब शरीर में अम्लजन (Oxygen) की खपत ५२ प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अम्लजन का अधिक खपत होना ऊर्जा के अधिक खर्च होने तथा अधिक उत्तेजित होने का परिचायक है।

-

पाइल्स (बवासीर), फिस्टुला (भगन्दर), फिशर, गुदाभ्रंश, योनिभ्रंश आदि रोगों में लाभप्रद है। वीर्य की ऊध्र्वगति करके स्वप्नदोष, शीघ्रपतन आदि धातु-विकारों की निवृत्ति करता है।

-

बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र होती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा एवं कुण्डलिनी जागरण में अतीव उपयोगी है।

उज्जायी-प्राणायाम

विधि- ध्यानोपयोगी आसन में बैठकर दोनों नासापुटों से पूरक करते हुए गले को सिकोड़ते हैं, और जब गले को सिकोड़कर श्वास अन्दर भरते हैं, तब जैसे खर्राटे लेते समय गले से आवाज होती है, वैसे ही इसमें पूरक करते हुए कण्ठ से ध्वनि होती है। हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिये। इस प्राणायाम में सदैव दायीं नासापुट को बन्द करके बायीं नासापुट से ही रेचक करना चाहिये।

प्रारम्भ में कुम्भक का प्रयोग न करके केवल पूरक-रेचक का ही अभ्यास करना चाहिये। धीरे-धीरे कुम्भक का समय पूरक जितना तथा कुछ दिनों के अभ्यास के बाद कुम्भक का समय पूरक से दोगुना कर दीजिये। कुम्भक 10 सेकेन्ड से ज्यादा करना हो, तो जालन्धर बन्ध और मूलबन्ध भी लगायें।

विशेष: प्राणायाम से सम्बद्ध सामान्य सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें।

लाभ:

थायरॉइड, स्नोरिंग (सोते समय खर्राटे की आवाज), टॉन्सिल, स्लीपएप्निया, फुफ्फुस एवं कण्ठविकार, अजीर्ण, आमवात, जलोदर, ज्वर आदि रोगों में बड़ा कारगर है। आवाज को मधुर बनाता है, अत: गायकों के लिए विशेष उपयोगी है। इससे बच्चों का हकलाना, तुतलाना भी ठीक होता है।

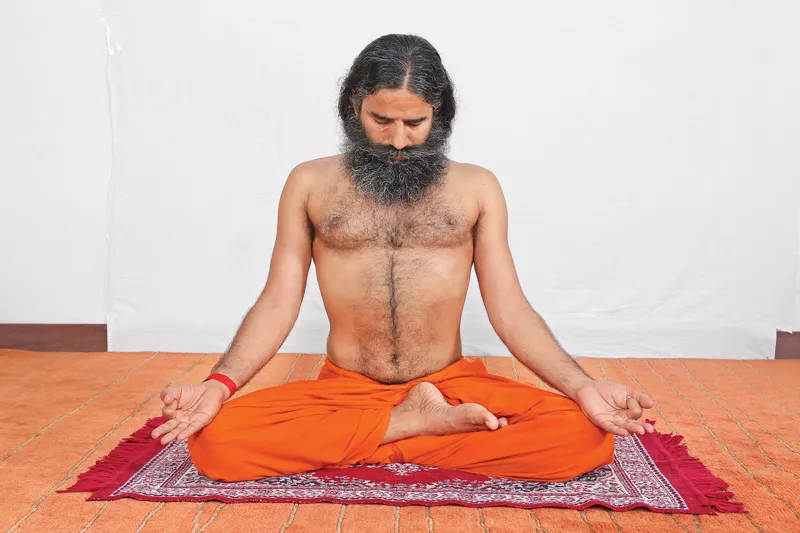

अनुलोम-विलोम प्राणायाम

विधि: किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर कमर-गर्दन व सिर को सीधा रखते हुए बायें हाथ को ज्ञानमुद्रा में बायें घुटने पर रखकर, दाहिने हाथ से प्राणायाम-मुद्रा बनाकर, अंगूठे से दायें नासापुट को बन्द करके, बायें नासापुट से धीरे-धीरे लम्बी, गहरी श्वास भरिए। पूरा श्वास भरने के उपरान्त मध्यमा व अनामिका उंगलियों से बाएँ नासापुट को बन्द करके अंगूठा हटाकर दायें नासापुट से श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकाल दीजिये; तब दायें नासापुट से ही धीरे-धीरे पूरक कीजिये और बायें नासापुट से धीरे-धीरे रेचक कीजिये; यह एक आवृत्ति हुई। पुन: इसी प्रकार से बिना रुके निरन्तर आवृत्तियाँ करते रहिये। इडा नाड़ी (वाम स्वर) चूँकि सोम, चन्द्रशक्ति या शान्ति की प्रतीक है, इसलिये अनुलोम-विलोम प्राणायाम को बायें नासापुट से प्रारम्भ करते हैं।

बायें नासापुट से लगभग ढाई सेकेन्ड में श्वास लय के साथ भरना एवं बिना रोके दायें नासापुट से लगभग ढाई सेकेन्ड में श्वास को बाहर छोड़ देना तथा दायें से छोडऩे के तुरन्त बाद दायें से ही सहज रूप से ढाई सेकेन्ड में श्वास को लेना एवं बिना श्वास को रोके बायें नासापुट से लगभग ढाई सेकेन्ड में ही श्वास को एक लय के साथ बाहर छोडऩा। यह एक चक्र या आवृत्ति पूरी हुई, इसी तरह कम से कम 5 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये।

अनुलोम-विलोम से बार-बार प्राणों को साधना चाहिए। स्वस्थ एवं सामान्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगातार 15 मिनट तक करना चाहिये।

कैंसर, सोराइसिस, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, माइग्रेन आदि असाध्य रोगों से पीडि़त व्यक्ति को इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह-शाम लगातार 30-30 मिनट तक करने से शीघ्र लाभ होता है।

लाभ:

-

इस प्राणायाम से शरीर में विद्यमान सम्पूर्ण नाडिय़ाँ अर्थात् बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक (72,10,201) नाडिय़ाँ (प्रश्नोपनिषद्-३.६) परिशुद्ध हो जाती हैं।

-

अनुलोम-विलोम के २० मिनट अभ्यास से स्वस्थ व्यक्तियों में हृदय के प्रकुंचन तथा प्रसारण चाप (Systolic and Diastolic Pressure) में गुरुत्वपूर्ण गिरावट पायी गई।

-

20 मिनट तक किये गये अनुलोम-विलोम द्वारा केन्द्रीय (Focused) एवं चयनात्मक (Selective) एकाग्रता तथा दृष्टि सम्बन्धी अध्ययन (Visual Scanning) में बढ़ोत्तरी पाई गई।

-

20 मिनट पर्यन्त किये गये अनुलोम-विलोम के अयास से सम्भवत: शर्करा (Glucose) के अच्छे ऑक्सीकरण (Oxidation) के कारण हाथों की मुट्ठी शक्ति (Hand Grip Strength) में वृद्धि पाई गई।

-

इस प्राणायाम से व्यक्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक तनाव से रहित होकर श्वास को रोक पाने में समर्थ होता है।

-

अनुलोम-विलोम प्राणायाम एडीएचडी (ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder) एकाग्रता के अभाव से उत्पन्न असाधारण/ उत्तेजनात्मक क्रियाशीलता जन्य विकार) का प्रबन्धन कर एकाग्रता तथा स्मृति शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

-

संधिवात तथा बार-बार होने वाली तनावजन्य व्याधियाँ, जैसे कि कॉरपल् टनल सिन्ड्रोम (Carpel Tunnel Syndrome), जिसमें अँगुलियों में पीड़ा तथा मुठ्ठी कसने में समस्या होती है, ऐसे रोगों के प्रबन्धन में अनुलोम-विलोम प्राणायाम कारगर हो सकता है।

-

संधिवात, आमवात, गठिया, कम्पवात, स्नायु-दुर्बलता, अवसाद, ओ.सी.डी., सीजोफ्रेनिया, डाइमेंशिया आदि समस्त वातरोग नष्ट होते हैं।

-

कॉलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, धमनियों में आये हुये अवरोध आदि हृदय-सम्बन्धी रोग दूर होते हैं।

-

स्पेशल मैमरी लॉस (Spatial Memory Loss) के प्रबन्धन में लाभकारी हो सकता है।

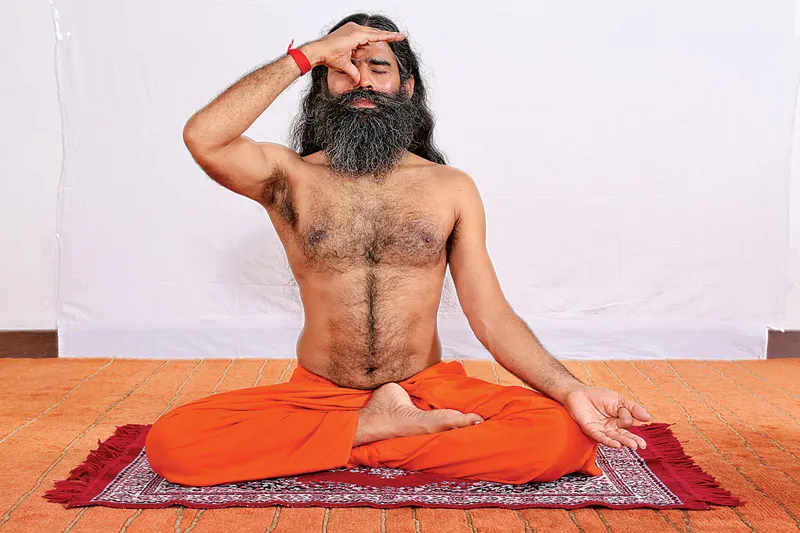

भ्रामरी-प्राणायाम

विधि- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर श्वास को पूरा अन्दर भरकर मध्यमा अंगुलियों से नासिका के मूल में आँख के पास से दोनों ओर से थोड़ा दबाएँ, मन को आज्ञाचक्र में केन्द्रित रखें। अंगूठों के द्वारा दोनों कानों को पूरा बन्द कर लें। अब भ्रमर की भाँति गुंजन करते हुये नाद रूप में ओ३म् का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। पुन: इसी प्रकार आवृत्ति करें।

३ से ५ सेकेन्ड में श्वास को अन्दर भरना एवं विधिपूर्वक कान, आँख आदि बन्द करके १५-२० सेकेन्ड में नाद रूप में श्वास बाहर छोडऩा। एक बार भ्रामरी पूरा होने पर तुरन्त पुन: इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को लगातार कम से कम ५ से ७ बार यह प्राणायाम अवश्य करना चाहिये।

कैंसर, पार्किन्सन, डिप्रेशन, माइग्रेन आदि असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगी अथवा योग की गहराइयों में उतरने के इच्छुक साधक एक समय में ११ से २१ बार तक भ्रामरी प्राणायाम का निरन्तर अभ्यास कर सकते हैं।

सावधानी:

नाद भौंरे की गुंजन की तरह मधुर और सहज रखना चाहिए; कर्कश और कठोर गुंजन का प्रयोग कदापि न करें। आँखों के ऊपर अंगुलियों से अत्यधिक दबाव न दें।

लाभ:

-

भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा नाडिय़ों की स्पन्दन गति (Pulse rate) में कमी आती है, एड्रेनैलिन (Adrenalin) तथा नोर-एड्रेनैलिन (Nor-adrenalin)) के उपापचयी पदार्थ (Metabolites) कम बनते हैं, चर्म प्रतिरोधक क्षमता (Skin Resistance Power) में बढ़ोत्तरी होती है।

-

भ्रामरी प्राणायाम का लाभ Anxiety Neurosis तथा घबराहट सम्बन्धी विकारों (Panic Disorder) के प्रबन्धन में लिया जा सकता है।

-

मानसिक रोगों में बेहद लाभप्रद है। माइग्रेन, पार्किन्सन, उन्माद, मानसिक उत्तेजना, मन की चंचलता को दूर कर स्वास्थ्य एवं शान्ति प्रदान करता है। ध्यान के लिये अत्यन्त उपयोगी है।

उद्गीथ-प्राणायाम

विधि- 3 से 5 सेकेन्ड में श्वास को एक लय के साथ अन्दर भरना एवं पवित्र ओ३म् शब्द का विधिवत् उच्चारण करते हुए लगभग 15 से 20 सेकेन्ड में श्वास को बाहर छोडऩा। एक बार उच्चारण पूरा होने पर पुन: इसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिये।

3 मिनट की 1 आवृत्ति में लगभग 7 बार प्रत्येक व्यक्ति को इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिये। असाध्य (दु:साध्य) रोगों से ग्रस्त एवं ध्यान की गहराइयों में उतरने के इच्छुक योग-साधक 5 से 10 मिनट या इससे भी अधिक समय तक इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।

लाभ:

-

उद्गीथ प्राणायाम के अभ्यास से नाडिय़ों की स्पन्दन गति (Pulse rate), श्वास-प्रश्वास गति (Breath rate), अम्लजन की खपत (Oxygen Consumption) तथा निरन्तर उत्पन्न हुए पसीने में कमी आती है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्गीथ प्राणायाम उत्तेजना का ह्रास करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। इसका उपयोग तनाव प्रबन्धन में भी किया जा सकता है।

-

सभी लाभ भ्रामरी प्राणायाम की तरह हैं। समस्त असाध्य रोगों में निरन्तर अभ्यास से लाभ मिलता है।

-

तनावग्रस्त, निराश, हताश व विक्षिप्त व्यक्ति को इसके अभ्यास से सम्बल मिलता है।

-

ध्यान की गहराइयों में उतरने के इच्छुक साधकों के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

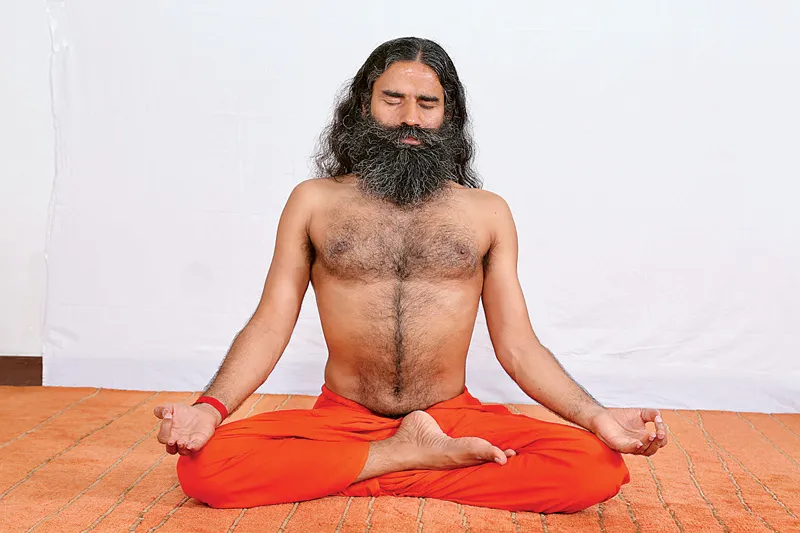

प्रणव प्राणायाम या ओंकार ध्यान

विधि- पूर्वनिर्दिष्ट सभी प्राणायाम करने के बाद श्वास-प्रश्वास पर अपने मन को टिकाकर प्राण के साथ उद्गीथ 'ओ३म्’ का ध्यान करें। यह पिण्ड (देह) तथा समस्त ब्रह्माण्ड ओंकारमय है। 'ओंकार’ कोई व्यक्ति या आकृति विशेष नहीं है, अपितु एक दिव्यशक्ति है, जो इस सम्पूर्ण बह्माण्ड का संचालन कर रही है। द्रष्टा बनकर दीर्घ एवं सूक्ष्म गति से श्वास को लेते एवं छोड़ते समय श्वास की गति इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि स्वयं को भी श्वास की ध्वनि की अनुभूति न हो तथा यदि नासिका के आगे रूई भी रख दें तो वह हिले नहीं। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाकर प्रयास करें कि एक मिनट में एक श्वास तथा एक प्रश्वास चले। इस प्रकार श्वास को भीतर तक देखने का भी प्रयत्न करें। प्रारम्भ में श्वास के स्पर्श की अनुभूति मात्र नासिकाग्र पर होगी।

धीरे-धीरे श्वास के गहरे स्पर्श को भी अनुभव कर सकेंगे। इस प्रकार कुछ समय तक श्वास के साथ द्रष्टा, अर्थात् साक्षीभावपूर्वक ओंकार का जप करने से ध्यान स्वत: होने लगता है। आपका मन अत्यन्त एकाग्र तथा ओंकार में तन्मय और तद्रूप हो जायेगा। प्रणव के साथ-साथ वेदों के महान् मन्त्र गायत्री का भी अर्थपूर्वक जप एवं ध्यान किया जा सकता है। इस प्रकार साधक ध्यान करते-करते सच्चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्म के स्वरूप में तद्रूप होता हुआ समाधि के अनुपम दिव्य आनन्द को भी प्राप्त कर सकता है।

लाभ: सोते समय भी इस प्रकार ध्यान करते हुए सोना चाहिए। ऐसा करने से निद्रा भी योगमयी हो जाती है, दु:स्वप्न से भी छुटकारा मिलेगा तथा निद्रा शीघ्र आयेगी एवं प्रगाढ़ रहेगी।

लेखक

Latest News

01 Sep 2024 17:59:05

जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...

.jpg)

.jpg)