विभिन्न संप्रदायों में योग की परंपरा

On

धर्म शाश्वत है, सृष्टि के ऋत नियम, ईश्वरीय विधान या संविधान (यूनिवर्सल लॉ) ही सनातन, सार्वकालिक, सार्वभौमिक व वैज्ञानिक धर्म है। वेद धर्म का मूल स्रोत है। धर्म को समझने की दृष्टि दर्शन है, धर्म के सिद्धान्त को समझने हेतु अपनायी जाने वाली अलग-अलग मान्यताएँ सम्प्रदाय हैं। धर्म को धारण करने हेतु अपनायी जाने वाली शाश्वत साधना-पद्धति 'योग’ है। |

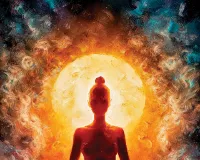

किसी महापुरुष द्वारा उपलब्ध सत्य की अनुभूति के लिए उनके द्वारा अपनाये गए यौगिक सिद्धान्त व प्रविधि के साथ-साथ अन्यान्य विचारधाराओं व सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का समावेश करके स्थापित मान्यता सम्प्रदाय, मत या पन्थ (Religion) हैं। योग से स्व (चेतना) का निरन्तर विकास (उत्कर्ष) होता है, इसमें किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं पड़ती और यदि पड़ती भी है तो उसका किसी अन्य के साथ कोई मतभेद नहीं होता। योग के मूलतत्त्वों अर्थात् अध्यात्म के मूल सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं होता। उसकी विविध सम्प्रदाय अपने-अपने तरीके से व्याख्या करते हैं।

जब किसी के मूल सिद्धान्त व साधना के अलावा अन्यान्य गतिविधियों में थोड़ा-सा भी मतभेद होता है, तो सम्प्रदाय का जन्म होता है। जैसे हिन्दू धर्म में बहुत से सम्प्रदाय हैं। शैव, वैष्णव व शाक्त आदि अनेक सम्प्रदायों में हिन्दू विभक्त हैं। ऐसा ही अन्य धर्मों के साथ भी है। यहाँ तक कि सम्प्रदायों के भी सम्प्रदाय अनेक भागों में विभक्त हैं, जबकि योग के साथ ऐसा नहीं है। विभिन्न सम्प्रदायों ने योग की अपने अनुरूप व्याख्या की है, परन्तु मूल स्रोत सभी का एक ही है। योग का लक्ष्य कल्याण है। योग शाश्वत है, लेकिन सम्प्रदाय में शाब्दिक भिन्नता है। सम्प्रदाय में यौगिक सिद्धान्त, साधना-प्रविधि के साथ-साथ धार्मिक क्रियाकलाप, संस्कार, व्रत, उपवास, त्यौहार व रीति-रिवाज आदि को अपनाया जाता है, जबकि योग में सभी सम्प्रदायों के शाश्वत सिद्धान्त व साधनात्मक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है, न कि रीति-रिवाज आदि पर। सार्वभौमिक, वैज्ञानिक व शाश्वत सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ निष्ठा के अभाव में ऐसे सम्प्रदाय पनपते हैं। जबकि योग का तात्पर्य है- शाश्वत प्रायोगिक प्रविधियों अर्थात् व्यावहारिक विज्ञान, जो सम्यक् दृष्टि अर्थात् दर्शन पर आधारित है। योग साधन और साध्य दोनों ही है, इसमें सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीन हित समाहित होता है, जबकि सम्प्रदाय का क्षेत्र छोटा होता है। सामान्यतया दूसरे के मत का खण्डन एवं अपने मत का मण्डन करना साम्प्रदायिक लोगों की शैली होती है।

वर्तमान समाज में प्रचलित धर्म वह है, जिसमें समाज के किसी वर्गविशेष के धार्मिक क्रियाकलाप, संस्कार, व्रत, उपवास, त्यौहार व रीति-रिवाज आदि का समावेश रहता है। विविध मत, पन्थ, सम्प्रदाय व संस्कृति के अन्दर अपनायी जाने वाली वे प्रक्रियाएँ या विधि-विधान, जिनके द्वारा मनुष्य आत्मनिष्ठ बनता हो अर्थात् पूर्ण जाग्रत् हो जाता हो एवं धीरे-धीरे निरालम्ब व स्वाधीन बन जाता हो, जिन प्रक्रियाओं का किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के साथ कोई भी विरोध न हो, वह प्रक्रिया जिसके अभ्यास से व्यक्ति अपने परम लक्ष्य मोक्ष की दिशा में निरन्तर अग्रसर हो, जिसके माध्यम से व्यक्ति की चेतना का ऊध्र्वारोहण व रूपान्तरण होता हो, जिसे साधने के लिए किन्हीं बाह्य आलम्बनों की आवश्यकता न पड़ती हो, वही 'योग’ है। उस प्रक्रिया अर्थात् योग को उस मत, पन्थ व सम्प्रदायादि के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, यथा-जैनयोग, बौद्धयोग व शैवयोग आदि।

बौद्ध सम्प्रदाय के अन्दर प्रचलित योग की परम्परा को 'बौद्धयोग-परम्परा’ तथा जैन सम्प्रदाय के अन्दर प्रचलित योग की परम्परा को 'जैनयोग-परम्परा’ कहा जाता है। उपर्युक्त दोनों परम्पराओं की साधना-पद्धतियों में शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं को अधिक महत्त्व दिया गया है।

बाइबल में ईसामसीह (जीसस क्राइस्ट) कहते हैं-'दान इतना गुप्त हो कि अपने ही दूसरे हाथ को पता न चले।‘ 'इस धरती पर धन के संग्रह से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसका विनाश हो जाएगा। अत: स्वर्ग (मुक्ति) के लिए धन (ज्ञान व साधना) संग्रह करना बेहतर है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होगा और कोई चोर उसे चुरा भी नहीं पायेगा।‘ इस प्रकार ईसाईयों के धर्मग्रन्थ बाइबल में दान और अपरिग्रह एवं स्वर्ग अर्थात् मुक्ति की विवेचना योग से तात्त्विक रूप में जुड़ी हुई है।

बाइबल के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग 'शैलोपदेश’ में कहा गया है कि 'धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं एवं जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएँगे एवं परमेश्वर (गॉड) को देखेंगे।‘ इससे यह सिद्ध होता है कि ईसाई सम्प्रदाय में भी योग के मूलभूत तत्त्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

इस्लाम धर्म की मूलोक्ति है-'अल्लाह एक है, उस एक अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, तथा मुहम्मद उसी अल्लाह का पैगम्बर (सन्देशवाहक/उपदेशक) है।‘ 'अल्लाह वह जीवन्त नित्य सत्ता है, जो जगत् व्यवस्था को सम्भाले हुए है, वास्तव में उसके सिवा कोई अन्य सत्ता नहीं है।’ स्पष्टत: इस्लाम का अल्लाह और योग का ईश्वर एक ही प्रतीत होता है। मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ कुरआन के अनुसार 'अल्लाह ने ईमान वालों पर यह बहुत बड़ा अहसान किया है, जबकि उनके बीच उन्हीं में से एक 'रसूल’ (अल्लाह या ईश्वर का सन्देशवाहक) उठाया, जो उन्हें उसकी 'आयतें’ सुनाता है, उनकी आत्मा को शुद्ध और विकसित होने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें किताब और हिकमत अर्थात् तत्त्वदर्शिता (तत्त्वज्ञान) की शिक्षा देता है, जबकि इससे पहले वे खुली गुमराही में पड़े हुए थे।’ इस्लाम धर्म के इन मूल तत्त्वों की समता योग तत्त्वों से स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है। क्योंकि ईमान अर्थात् अस्तेय और शुद्धता यानी शौच एवं हिकमत अर्थात् तत्त्वज्ञान तो योग का प्राण-तत्त्व है।

गुरुग्रन्थसाहिब (सिख धर्म) के अनुसार-'जिस मुनष्य में पराई निन्दा सुनने या करने का अवगुण न हो, जो न खुशामद (चाटुकारिता) करता है और न करवाता है। जिसके लिए सोना और लोहा एक समान है और जो खुशी और गम में निर्लिप्त रहता है, वास्तव में वही सच्चा योगी (मुक्त) है।’

गुरुग्रन्थसाहिब योग की भाँति ईश्वर को सत्य व ओंकार आदि नामों से सम्बोधित करता है। प्रभु के विषय में योग और सिख सम्प्रदाय दोनों में ही अपूर्व, स्पष्ट समानता दृष्टिगोचर होती है, यथा-'ओंकार एक है, सत्य उसका नाम है, वही सृष्टि का रचयिता पुरुख (पुरुष) है, वह भय से रहित है। उसे किसी से वैर अर्थात् द्वेष नहीं है, वह कालातीत है- इसलिए नित्य है, वह अयोनि अर्थात् जन्म-मरण के चक्र से मुक्त है। वह स्वयम्भू है। जगत् का मूल कारण (सृजनकत्र्ता) एक अकालपुरुष (परमात्मा) ही है, दूसरा कोई नहीं।’ सिख धर्म में सेवा, सुमिरन, आचरण की पवित्रता और ईश्वर की भक्ति को मुख्य साधन माना जाता है। ये सब निष्काम कर्मयोग, यम-नियम व ईश्वरप्रणिधान आदि के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व जैन आदि-इन सबके मूल सिद्धान्त योग से समानता रखते हैं।

भारतवर्ष में समय-समय पर ऐसे महान् व्यक्तित्व भी उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपने को किसी भी सम्प्रदाय के साथ जोड़े बगैर ही समाज में अपने सार्वभौमिक व वैज्ञानिक सत्य सिद्धान्तों, मान्यताओं व विचारों को फैलाया। वे समाज में सन्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। समाज का बहुत बड़ा वर्ग उन लोगों का अनुकरण करता है। उन सन्तों के विचारों, सिद्धान्तों तथा मान्यताओं के अन्दर भी योग-तत्त्व का व्यापक समावेश दृष्टिगोचर होता है। ऐसे सन्त-समुदाय के अन्दर प्रचलित योग की परम्परा 'सन्तयोग-परम्परा’ कहलाती है। इस परम्परा में बहुत सारे सन्त हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग शारीरिक क्रियाओं को गौण मानते हैं, तो कुछ लोग मानसिक क्रियाओं को दृढ़ता के साथ प्रमुख मानते हैं और कुछ लोग दोनों का समन्वय स्वीकार करते हैं। इनके अलावा शारीरिक क्रियाओं को विशेष महत्ता देकर की जानेवाली योग-साधना की परम्परा भी विकसित हुई है, उनमें से 'हठयोग-परम्परा’ तथा 'नाथयोग-परम्परा’ का प्रभाव समाज में अधिक देखने को मिलता है। उपर्युक्त प्रमुख योग-परम्पराओं के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की योग-परम्पराएँ विकसित होकर पूरी दुनिया के अन्दर फैल रही हैं।

जब इस धराधाम पर महर्षि दयानन्द का आविर्भाव हुआ, तब उन्होंने उस ऋषियों की योग-साधना की खण्डित परम्परा को पुन: मूलाधार से जोडऩे का युगान्तकारी कार्य किया और योग के आधुनिक युग का सूत्रपात किया। आज उसी परम्परा में शिक्षित-दीक्षित योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने कठोर तप व अखण्ड पुरुषार्थ से उस योग की परम पावनी परम्परा को देश व दुनिया के करोड़ों पुण्यात्माओं तक पहुँचाने का अभूतपूर्व कार्य ही नहीं किया, अपितु वे विश्व के अन्तिम व्यक्ति तक योग को पहुँचाने के लिए प्राणार्पण से कृतसंकल्पित हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हमारा जन्म वर्तमान समय में हुआ, जहाँ चहुँ ओर योग की गंगा कलकल ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही है।

योगमार्ग के सरलीकरण के लिए विभिन्न योगियों ने अपने अनुभव के आधार पर अनेक उपाय सुझाए हैं। उन्होंने पृथक् आचार-मीमांसा की स्थापना की है। सरलीकरण की इसी प्रवृत्ति ने अनेक योग-विधाओं को जन्म दिया। योग-विधाओं के पालन करने और कराने के लिए योगियों ने अपने पृथक्-पृथक् मठ और सम्प्रदाय स्थापित किए हैं। पुरातन शाश्वत योग को अपनाने वाले अनेक सम्प्रदाय आधुनिक समाज में विद्यमान हैं। इनमें से कुछ सम्प्रदाय प्राचीन हैं तथा कुछ मध्यकाल से चले आ रहे हैं। प्राचीन भारत में योग को अपनाने वाले अनेक सम्प्रदायों में से शैव-सम्प्रदाय, नाथ-सम्प्रदाय, वैष्णव-सम्प्रदाय, शाक्त-सम्प्रदाय, संन्यासी-सम्प्रदाय, कापालिक-सम्प्रदाय व अघोर-सम्प्रदाय आदि प्रसिद्ध रहे हैं। इन सब में योग की परम्परा अनवरत रूप में चली आ रही है। इसी अक्षुण्ण योग परम्परा के अन्तर्गत विकसित हुई राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, लययोग, अष्टाङ्गयोग, हठयोग, समत्वयोग व ध्यानयोग आदि अनेकानेक योग की पद्धतियाँ मोक्ष या कैवल्य-प्राप्ति के लिए साधक को अपने-अपने ढंग से सहायता करती हैं।

लेखक

Related Posts

Latest News

01 Oct 2024 17:59:47

ओ३म 1. सनातन की शक्ति - वेद धर्म, ऋषिधर्म, योग धर्म या यूं कहें कि सनातन धर्म के शाश्वत, वैज्ञानिक,...

.jpg)

.jpg)