सुशिक्षित बच्चे-श्रेष्ठ नागरिक और राष्ट्र उत्थान

On

डॉ. चंद्र बहादुर थापा

वित्त एवं विधि सलाहकार- भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं विधि परामर्शदाता पतंजलि समूह

कहा जाता है की NEP-2020 से पूर्व के भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के प्रवर्तक लार्ड मैकाले, के 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में दिये गए भाषण के कुछ अंश निम्नवत थे -

‘मैंने भारत के हर छोर की यात्रा की है पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख माँगता हो या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार सम्पदा देखी है। उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्यता मूल्यों वाले भारतीयों को कोई कभी जीत नहीं सकता यह मैं मानता हूँ, तब तक; जब तक कि हम इस मुल्क की रीढ़ ही ना तोड़ दें, और भारत की रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और साँस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें। उसकी सँस्कृति को बदलें ताकि हर भारतीय यह सोचें कि जो भी विदेशी हैं वह बेहतर हैं। वे यह सोचने लगें कि अंग्रेजी भाषा महान् है, अन्य देशी भाषाओं से। इससे वे अपना सम्मान खो बैठेंगे। अपनी देशज जातीय परम्पराओं को भूलने लगेंगे और फिर वे वैसे ही हो जाएँगे जैसा हम चाहते हैं, सचमुच एक आक्रान्त एवं पराजित राष्ट्र’।

उपरोक्त भाषण के माध्यम से, 1835 अर्थात् आज से 187 वर्ष पूर्व, किसी ने ‘मुल्क की रीढ़ तोडऩे’ की चुनौती दी और तोड़ता रहा। और हमने बेशर्मी से पहले न सही, 75 वर्ष पूर्व उस शासनसत्ता से तथाकथित स्वतंत्रता पाने पर भी कुछ नहीं किया। विरोध के दिखावा कर समाज के अभिजात्य वर्ग बने रहे। अंग्रेजी भाषा को उच्च और सर्वोच्च न्यायलय की भाषा बनाई, और अंग्रेजी भाषी को (सुपिरियर) मानते रहे। कान्वेंट शिक्षितों के आगे नतमस्तक होते रहे। चाहे दिखावा जैसे भी करें, और किसी ने पिछले 7-8 वर्षों में अपने को सुधारने के प्रयत्न स्वरूप ‘भारतीय पारम्परिक ज्ञान समावेशी आधुनिक शिक्षा की अवधारणा’ लाये तो विभिन्न बहानों से विरोध कर रहे- कहीं भाषा, कहीं अन्य बहानों से।

और तो और देश के करदाता के पैसे से चलाये गए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों आईआईटी, आईआईएम, एम्स इत्यादि, में पढक़र निकले सर्वोत्तम युवा अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, इत्यादि की कम्पनियों जिन्होंने सनातन का मजाक उड़ाया, कि नौकरी करने में लालयित होते हैं। उनके उत्पाद को भारत में बेचने के लिए ये कम्पनियाँ इन्ही लोगों को भारत के राष्ट्रपति के वेतन से दसगुणा देकर नियुक्ति करते हैं, और हम गौरवान्वित अभिभूत होते हैं, क्या यह तथाकथित राष्ट्रप्रेमी भारतीयों, विषेशत: सनातनियों के दोहरे चरित्र नहीं दिखाता?

सुशिक्षा के लक्षण-

आजकल दुनिया की दृष्टि में शिक्षा का मुख्य लक्षण कोई अच्छी सी नौकरी कर सकना अथवा किसी अन्य बड़े समझे जाने वाले पेशे के द्वारा जीविकोपार्जन करना समझा जाता है। क्योंकि इन सभी कामों में लिखना-पढऩा अनिवार्य होता है इसलिए आजकल इन कामों में सफल होने वाले व्यक्ति ही शिक्षित समझे जाते हैं। इसीलिए प्रवेश से लेकर उत्तीर्ण होने तक की प्रक्रिया में ‘कोचिंग’ की बैशाखी अनिवार्य हो गयी है, जो कोचिंग नहीं गया वह तो अंधी दौड़ में सफल होने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। परन्तु सनातन में तो प्रारम्भ में ही पढ़ाया जाता रहा है कि-

न अभिषेकों न संस्कार: सिंघस्य कियते वने।

विक्रमाजिर्तस्त्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ।।

अर्थात्- सिंह (शेर) को जंगल का राजा बनने के लिए राज्याभिषेक समारोह की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने कार्यों तथा साहस से स्वयं राजा बनता है।

विपत्सु वज्रधैर्याणां संग्रामे वज्रदेहिनाम्।

संघो राष्ट्रविपत्काले सद्वज्रकवचायते।।

अर्थात्- विपत्ति के समय पराकाष्ठा का धैर्य रखनेवाले को संग्राम के अवसर पर वज्र के सदृश दृढ़ देह वाले और राष्ट्र पर जब आपत्ति आती है, तब राष्ट्र को संगठित शक्ति ही उत्तम वज्र की तरह कवच बनकर बचाती है।

अमंत्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्।

अयोग्य: पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ:।।

अर्थात्- कोई भी अक्षर ऐसा नहीं, जिससे मंत्र नहीं बन सकता। ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधी नहीं बन सकती। कोई भी व्यक्ति का निरुपयोगी नहीं होता, केवल योजक (उपयोग जानने वाला) की आवश्यकता होती है।

महाभारत की कथा है कि यक्षवेषधारी धर्मराज ने युधिष्ठिरजी से प्रश्न किया, ‘क: पन्था:?’ (कौन सा मार्ग यथेष्ट है?) इस पर युधिष्ठिरजी का उत्तर था-

तर्कोऽप्रतिष्ठ: श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् महाजनो येन गत: स: पन्था:।।

अर्थात्- जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है, श्रुतियाँ (वेद-शास्त्र) भी भाँति-भाँति की बातें करती हैं। ऐसा कोई ऋषि/चिंतक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सकें। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुहा (गुफा) में छिपा है, यानी बहुत गूढ़ है। ऐसे में समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है, वही मार्ग अनुकरणीय है।

देश, काल और पात्र के भेद से कभी कभी हम जिसको अधर्म समझते हैं वह वास्तव में धर्म होता है और जिसको हम धर्म समझते हैं, वह अधर्म होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति कहने से यह मतलब नहीं है कि जिसने बहुत धन-संपदा अर्जित की हो, या जो ऊँचे पद और अनेक अधिकारों से संपन्न हो। श्रेष्ठ वह है जो चरित्रवान् हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, देश और समाज के हितों के प्रति समर्पित हो और सबसे बढक़र आत्मज्ञानी हो। आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक जीव में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। इसलिए वे किसी का अहित नहीं करते, बल्कि वे परोपकार की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में महानता भरी होती है। पूज्यपाद आदिशंकराचार्य ‘ब्रह्मज्ञानावलीमाला’ के श्लोक संख्या अष्टादश (18) में कहते हैं—

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर:।

अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्तडिण्डिम:।।

अर्थात्- ब्रह्म सत्य है। जगत् अर्थात् जगत के सभी नामरूप मिथ्या अर्थात् नाशवान हैं। जीव ही ब्रह्म है दूसरा नहीं, अर्थात् आत्मा एवं ब्रह्म मूलत: एक ही है। यह वेदान्त का उद्घोष है। इसे महाभारत शान्तिपर्व के 187 वें अध्याय, श्लोक 14 में इस प्रकार कहा गया है—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त: संयुक्त: प्राकृतैर्गुणै:।

तैरेव तु विनिर्मुक्त: परमात्मेत्युदाहृत:।।

अर्थात्- जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब,उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं और वही प्राकृत गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है।

शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा ।

शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥

अर्थात्- जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को मैं नमन करता हूँ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।। मनुस्मृति 3/56 ।।

अर्थात्- जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह सटीक समीक्षा है- बहू बेटियां एवं परिवार के सकल स्त्रियों के साथ अनादरयुक्त- तिरस्करणीय व्यवहार करने के अनिष्ट फल के बारे मे!

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता:।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत:।। मनुस्मृति 3/58 ।।

अर्थात्- जिन घरों में बहू-बेटियां-पारिवारिक स्त्रियां निरादर-तिरस्कार के कारण दुखी रहकर शाप देती हैं, अर्थात् परिवार के नाश के भाव उनके मन में उपजते हैं, वे घर सहसा कृत्याओं के द्वारा बरबाद किये गये- से हो जाते हैं ।

शिक्षा के उपकरण और भारत के पिछडऩे के कारण -

वैदिक सिद्धांत के अनुसार- परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्माण्ड की रचना और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद (ध्वनि) प्रकट हुआ। ध्वनि से (अक्षर) तथा अक्षरों से शब्द बने। शब्दों के योग को (वाक्य) कहा गया। इसके बाद पिता से पुत्र और गुरू से शिष्य तक विचारों, भावनाओं, मतों व जानकारियों का आदान-प्रदान होने लगा। भारतीय ऋषि-मुनियों ने सुनने की क्रिया को श्रुति और समझने को प्रक्रिया को स्मृति का नाम दिया। ज्ञान के प्रसार का यह तरीका असीमित तथा असुरक्षित था, जिसके कारण मानव ने अपने पूर्वजों और गुरूजनों के श्रेष्ठ विचारों, मतों व जानकारियों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए लिपि का आविष्कार किया तथा पत्थरों व वृक्षों की छालों पर खोदकर लिखने लगा। इस तकनीकी से भी विचारों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था। इसके बाद लकड़ी को नुकिला छीलकर ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्राचीन काल के अनेक ग्रंथ भोजपत्रों पर लिखे मिले हैं।

आधुनिक शिक्षा के उपकरण विशेषकर कागज और मुद्रण (Printing) के भारत में आगमन अपेक्षाकृत देर से हुई। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। 201 ई.पू. हान राजवंश के समय चीन के निवासी ‘त्साई-लुन’ ने कागज़ का आविष्कार किया। इस आविष्कार से पहले बाँस पर और रेशम के कपड़े पर लिखा जाता था। रेशम बहुत महँगा था और बाँस बहुत भारी इसलिए ‘त्साई-लुन’ के मन में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हल्का और सस्ता हो। तब उसने भांग, शहतूत के पत्ते, पेड़ की छाल तथा अन्य तरह के रेशों से कागज़ का निर्माण किया। उसके बाद कागज़ का इस्तेमाल सम्पूर्ण विश्व में होने लगा। कुछ इतिहासकारो का मत है कि कागज़ का पहला प्रयोग मिस्र में हुआ। यह पेपिरस एंटीकोरियम नामक घास द्वारा कागज़ बनाया गया जिसे पेपिरस या पेपिरी कहा जाता था। लेखक ‘नैश’ के ‘एकूसोड्स’ ग्रन्थ से पता चलता है कि ईशा से लगभग चौदह सौ वर्ष पूर्व मिस्र में पेपिरी का निर्माण हुआ। उसके बाद रोम के लोगों ने पेपिरी बनाई।

भारत में सबसे पहले कागज़ का निर्माण और प्रयोग सिन्धु सभ्यता के दौरान हुआ। आगे चलकर भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कश्मीर में ‘सुलतान जैनुल आबिदीन’ (1417-1467 ई.) ने लगवाया। आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज़ का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर 1870 में कलकत्ता के निकट ‘बाली’ नामक स्थान पर लगाया गया। इसके बाद टीटागढ़ (1882), बंगाल (1887), जगाधरी (1925), गुजरात (1933) आदि जगहों में कागज़ बनाने के कारखाने लगाए गये।

सामान्यत: मुद्रण का अर्थ छपाई से है, जो कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, टाट इत्यादि पर हो सकता है। डाकघरों में लिफाफों, पोस्टकार्डों व रजिस्टर्ड चिट्ठियों पर लगने वाली मुहर को भी (मुद्रण) कहते हैं। प्रारंभिक युग में मुद्रण एक कला थी, लेकिन आधुनिक युग में पूर्णतया तकनीकी आधारित हो गयी है। मुद्रण कला पत्रकारिता के क्षेत्र में पुष्पित, पल्लवित, विकसित तथा तकनीकी के रूप में परिवर्तीत हुई है।

सन् 105 ई. में चीनी नागरिक टस्-त्साई लून ने कपास और मलमल की सहायता से कागज बनाया। सन् 712 ई. में चीन में लकड़ी का ब्लाक की मदद से निर्धारित एवं स्पष्ट ब्लाक प्रिंटिंग की शुरूआत हुई। चीन में ही सन् 650 ई. में हीरक सूत्र नामक संसार की पहली मुद्र्रित पुस्तक प्रकाशित की गयी। सन् 1041 ई. में चीन के पाई शेंग नामक व्यक्ति ने चीनी मिट्टी की मदद से अक्षरों को तैयार किया। इन अक्षरों को आधुनिक टाइपों का आदि रूप माना जा सकता है। चीन में ही दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ, जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था। टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को पोतकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई का काम किया जाता था।

यह कला यूरोप में चीन से गई अथवा वहां स्वतंत्र रूप से विकसित हुयी, इसके संदर्भ में कोई अधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक कागज बनाने की कला चीन से अरब देशों में तथा वहां से यूरोप में पहुंची होगी। एक अन्य अनुमान के मुताबिक 14वीं-15वीं सदी के दौरान यूरोप में मुद्रण-कला का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। उस समय यूरोप में बड़े-बड़े चित्रकार होते थे। उनके चित्रों की स्वतंत्र प्रतिलिपियाँ तैयार करना कठिन कार्य था। इसे शीघ्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता था। अत: लकड़ी अथवा धातु की चादरों पर चित्रों को उकेर कर ठप्पा बनाया जाने लगा, जिस पर स्याही लगाकर पूर्वोक्त रीति से ठप्पे को दो तख्तों के बीच दबाकर उनके चित्रों की प्रतियां तैयार की जाती थी। इस तरह के अक्षरों की छपाई का काम आसान नहीं था। अक्षरों को उकेर कर उनके छप्पे तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम था। उसमें खर्च भी बहुत ज्यादा पड़ता था। फिर भी उसकी छपाई अच्छी नहीं होती थी। इन असुविधाओं ने जर्मनी के लरेंस जेंसजोन को छुट्टे टाइप बनाने की प्रेरणा दी। इन टाइपों का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1400 ई. में यूरोप में हुआ।

जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने सन् 1440 ई. में ऐसे टाइपों का आविष्कार किया, जो बदल-बदलकर विभिन्न सामग्री को बहुसंख्या में मुद्रित कर सकता था। इस प्रकार के टाइपों को पुनरावर्तक छापे (रिपीटेबिल प्रिण्ट) के वर्ण कहते हैं। इसके फलस्वरूप बहुसंख्यक जनता तक बिना रूकावट के समाचार और मतों को पहुंचाने की सुविधा मिली। इस सुविधा को कायम रखने के लिए बराबर तत्पर रहने का उत्तरदायित्व लेखकों और पत्रकारों पर पड़ा। जॉन गुटेनबर्ग ने ही सन् 1454-55 ई. में दुनिया का पहला छापाखाना (प्रिंटिंग-प्रेस) लगाया तथा सन् 1456 ई. में बाइबिल की 300 प्रतियों को प्रकाशित कर पेरिस भेजा। इस पुस्तक की मुद्रण तिथि 14 अगस्त 1456 निर्धारित की गई है। जॉन गुटेनबर्ग के छापाखाने से एक बार में 600 प्रतियां तैयार की जा सकती थी। परिणामत: 50-60 वर्षों के अंदर यूरोप में करीब दो करोड़ पुस्तकें प्रिंट हो गयी थी।

इस प्रकार, मुद्रण कला जर्मनी से आरंभ होकर यूरोपीय देशों में फैल गयी। कोलने, आगजवर्ग बेसह, टोम, पेनिस, एन्टवर्ण, पेरिस आ दि में मुद्रण के प्रमुख केंद्र बने। सन् 1475 ई. में सर विलियम केकस्टन के प्रयासों के चलते ब्रिटेन का पहला प्रेस स्थापित हुआ। ब्रिटेन में राजनैतिक और धार्मिक अशांति के कारण छापाखाने की सुविधा सरकार के नियंत्रण में थी। इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए सरकार से विधिवत आज्ञा लेना बड़ा ही कठिन कार्य था। पुर्तगाल में इसकी शुरूआत सन् 1544 ई. में हुई।

मुद्रण के इतिहास की पड़ताल से स्पष्ट है कि छापाखाने का विकास धार्मिक-क्रांति के दौर में हुआ। यह सुविधा मिलने के बाद धार्मिक ग्रंथ बड़े ही आसानी से जन-सामान्य तक पहुंचने लगे। इन धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न देशों की भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित होने लगे। पूर्तगाली धर्म प्रचार के लिए मुद्रण तकनीकी को सन् 1556 ई. में गोवा लाये और धर्मग्रंथों को प्रकाशित करने लगे। सन् 1561 ई. में गोवा में प्रकाशित बाइबिल पुस्तक की एक प्रति आज भी न्यूयार्क लाइब्रेरी में सुरक्षित है।

इससे उत्साहित होकर भारतीयों ने भी अपने धर्मग्रंथों को प्रकाशित करने का साहस दिखलाया। भीम जी पारेख प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने दीव में सन् 1670 ई. में एक उद्योग के रूप में प्रेस शुरू की।

सन् 1638 ई. में पादरी जेसे ग्लोभरले ने एक छापाखाना जहाज में लादकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, परन्तु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो होने के कारण, उनके सहयोगी म्याश्यु और रिटेफेन डे ने उक्त छापाखाना (प्रिंटिंग-प्रेस) को स्थापित किया। सन् 1798 ई. में लोहे के प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसमें एक लिवर के द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां प्रकाशित करने की सुविधा थी। सन् 1811 ई. के आस-पास गोल घूमने वाले सिलेण्डर चलाने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल होने लगा, जिसे आजकल रोटरी प्रेस कहा जाता है। हालांकि इसका पूरी तरह से विकास सन् 1848 ई. के आस-पास हुआ। 19वीं सदी के अंत तक बिजली संचालित प्रेस का उपयोग होने लगा, जिसके चलते न्यूयार्क टाइम्स के 12 पेजों की 96 हजार प्रतियों का प्रकाशन एक घंटे में संभव हो सका। सन् 1890 ई. में लिनोटाइप का आविष्कार हुआ, जिसमें टाइपराइटर मशीन की तरह से अक्षरों के सेट करने की सुविधा थी। सन् 1890 ई. तक अमेरिका समेत कई देशों में रंग-बिरंगे ब्लॉक अखबार छपने लगे। सन् 1900 ई. तक बिजली संचालित रोटरी प्रेस, लिनोटाइप की सुविधा और रंग-बिरंगे चित्रों को छापने की सुविधा, फोटोग्राफी को छापने की व्यवस्था होने से सचित्र समाचार पत्र पाठको तक पहुंचने लगे।

श्रुति और स्मृति द्वारा अपने प्राचीनतम साहित्य, इतिहास, अस्त्र-शस्त्र कला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, खगोल-ज्योतिष शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र जैसे आज के तथाकथित विज्ञान के धरोहर के भंडार, भारत कागज और मुद्रण में लम्बे अन्तराल तक पिछड़ गया और इस्लाम व ईसाई पंथ प्रचारकों के अतिवादी पुरोहितों जिनको खलीफा, पोप तथा उनके नीचे मुल्ला, मौलाना, कार्डिनल, आर्कविशप, विशप, फादर, ब्रदर इत्यादि के पदवी से स्थापित किया जाता था। शासन की सहायता से सनातन को मिटाने के लिए किस स्तर के योजना चलती थी उसका नमूना प्रारम्भ में उद्धृत लॉर्ड मैकाले के तथाकथित भाषण में है।

भारत में ग्यारहवीं शताब्दी से इस्लामी आक्रमण और शिक्षा व्यवस्था और शासन में अतिक्रमण और शास्त्रों, पुस्तकालयों, शिक्षा केंद्रों के साथ मंदिरों के ध्वस्तीकरण, सत्रहवीं शताब्दी के 1835 के लॉर्ड मैकाले चार्टर से 1947 तक के ब्रिटिश शासन के कारण पुरातन शिक्षा व्यवस्था रसातल में पहुँच गई। रही सही कसर 1947 से 1977 तक के 5 कट्टर इस्लामी शिक्षा मंत्रियों के संस्कृत और हिंदी और सनातन विरोधी शिक्षा नीति तथा उच्च अदालतों में अंग्रेजी और निचले अदालतों में अघोषित रूप से उर्दू के अनिवार्य प्रयोग ने भारत के पुरातन सनातन कृतियों को लगभग नष्ट ही कर दिया। फिर चलचित्र में सनातन देवी देवताओं के अपमान तथा समाज में सनातन पद्धति विरोधी आचार विचार ही आधुनिकता के प्रतिक माने जाने लगे जो अद्यतन जारी है।

इस प्रकार सनातनियों पर शासन व्यवस्था के प्रतिकूल व्यवहार से उत्पन्न असुरक्षा की भावना तथा सरकारी नौकरी को शान समझने की नौकर-मनोवृत्ति ने सनातनी संस्कार घर अथवा मंदिर तक या समुदाय तक सिमटते बच्चों और अभिभावकों में कुल-परम्परा, गुरुकुल, यहाँ तक की बीसवीं सदी के अंत तक आते-आते सरकारी स्कूल के प्रति वितृष्णा और कोचिंग, शार्ट नोट्स, कॉन्वेन्ट्स के प्रति आकर्षण बढ़ाया। शनै: शनै: भ्रष्टाचार भी अकल्पनीय रूप से बढ़ता गया। विधर्मियों के दुष्प्रचार और इतिहास के चयनात्मक प्रस्तुतीकरण ने सनातन जनमानस में अपने ही थाती, वेद, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति, इत्यादि पर संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हुए अपने पद्धति को अन्धविश्वास तक कहे जाने की घटनाएँ तथा परिस्थितियां पैदा की गयी। वेद वाक्य अथवा मन्त्रों को सुविधा अनुसार तोड़-मरोडक़र अथवा गलत अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया। ऐसे करने वालों को ऊँचे पद अथवा मान-सम्मान दिया गया, महिमा मंडन किया गया, आंदोलन में नेतृत्व करने की आड़ में दिखाने के लिए जेल में रखकर सभी प्रकार के सुविधा दी गयी। हर संभव छल-प्रपंच रचा गया और अपने ही लोग पद, प्रतिष्ठा, धन, झूठी शान-शौकत, मौज-मस्ती, ईष्र्या, बदले की भावना, जो भी भगवद्गीता के सोलहवें अध्याय के चतुर्थ और छठवें से इक्कीसवें श्लोक तक के वर्णित संकेत हैं, सब करते रहे और मातृभूमि और जनमानस असमंजस में उन्हीं को अपना तारणहार मानते रहे।

औद्योगिक क्रांतियां और पुनर्जागरण के आयाम -

अट्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला प्रारम्भ होकर पूरे विश्व में फैल गया। समष्टिकृत शब्दों में, जल एवं वाष्प चालित मशीनीकृत उत्पादन (Mechanization) का संबंध प्रथम औद्योगिक क्रांति से है, जबकि द्वितीय औद्योगिक क्रांति के तहत विद्युत शक्ति के सहयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन (Mass production) को संभव बनाया गया, डिजिटल क्रांति (Digitization) को तीसरी औद्योगिक क्रांति से जोड़ा जाता है, जबकि स्वचालित उत्पादन (Automation) के लिए आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग का संबंध चौथी औद्योगिक क्रांति से है।

ठीक है भारत तीसरी औद्योगिक क्रांति तक विभिन्न कारणों से पिछड़ा रहा और पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ा। अब चौथी क्रांति के समय में पुराने तकनीक के मशीन तथा पुस्तकालय चिप्स में परिवर्तित हो चुके हैं, कागज रहित कार्यालय (Paperless office) की अवधारणा विश्वस्तर पर चल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद आधिकारिक तौर पर राज्यों के क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ाईयां अवैध हो गई हैं और विश्व के 193 सदस्य देश तथा 2 पर्यवेक्षक राज्यों को मिलाकर एक वैश्विक परिवार बनाया गया है, जिसका सजीव उदाहरण 2020-21 के COVID-19 महामारी में विश्व-एकजुटता ने दिखाया है तथा भारत द्वारा प्रस्तावित 21 मई को योग दिवस को मिली विश्व स्वीकृति है। चौथी औद्योगिक क्रांति विश्व के लिए है और इसमें भारत के पारम्परिक ज्ञान और संस्कार पद्धति के सबलता साथ देवनागरी लिपि जो जैसे लिखा जाता है वैसे उच्चारण होने के कारण आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भाषाई स्वीकार्यता के उच्चतम संभावना के कारण, भारत को विश्व नेतृत्व मिल सकता है बशर्ते भारत समय रहते सुशिक्षित बच्चों को आवश्यक सभी क्षेत्रों और विषयों में सबल, सक्षम, सुयोग्य विशेषज्ञ पर्यन्त अपने अपने क्षेत्र के योग्य मानव संसाधन स्वदेश के साथ साथ विश्व को भी दे सके।

समयानुसार भारत सरकार भी इस लिए उचित कदम उठा रही है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

वर्तमान बजट में सरकार ने फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिये 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3-डी प्रिंटिंग और ब्लॉक चेन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा, डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टो करेंसी की प्रतिस्थापन) और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना को मूर्त रूप दे रही है।

उपरोक्त अवधारणा को आधार देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF-2005) को भारतीय पारम्परिक ज्ञान समाहित आधुनिक शिक्षा में परिवर्तित करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NCF-2020) आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्माण हेतु अधिदेश दस्तावेज (Mandate Document) अप्रैल 2022 में जारी किया गया है। परिवर्तित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अधिसूचित होते ही वास्तविक भारतीय पद्धति की आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू होगी और आबाल-वृद्ध अपने खोये हुए संस्कृति को प्राप्त करेंगे।

रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से देश में व्यवसाय करने के तरीके, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिये अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने और देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिये, और विशेष रूप से देश के सामाजिक और समावेशी कल्याण के लिये नवाचारों में उपयोग किया जाएगा। गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहलें शुरू होंगे, स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पी.एच-डी. छात्रवृत्ति के माध्यम से ए.आई. अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि ‘मानवता के फायदे के लिये हमने आग और बिजली का इस्तेमाल तो करना सीख लिया, पर इसके बुरे पहलुओं से उबरना जरूरी है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी ही तकनीक है और इसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से है। लेकिन सच यह भी है कि यदि इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूँढा, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस के अपने खतरे हैं। कुल मिलाकर एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय हमारे लिये फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। फिलहाल हम नहीं जानते कि इसका स्वरूप आगे क्या होगा, इसीलिये इस संदर्भ में और ज्यादा शोध किये जाने की आवश्यकता है।’

उपरोक्त कथन की समाधान तो भारतीय शिक्षा पद्धति में सृष्टि काल से ही चली आ रही है

‘ऊँ सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दु:खभाग्भवेत।

ऊँ शान्ति: शान्ति: शान्ति:।।’

सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दु:ख का भागी न बनना पड़े। ऊँ शांति, शांति, शांति।।

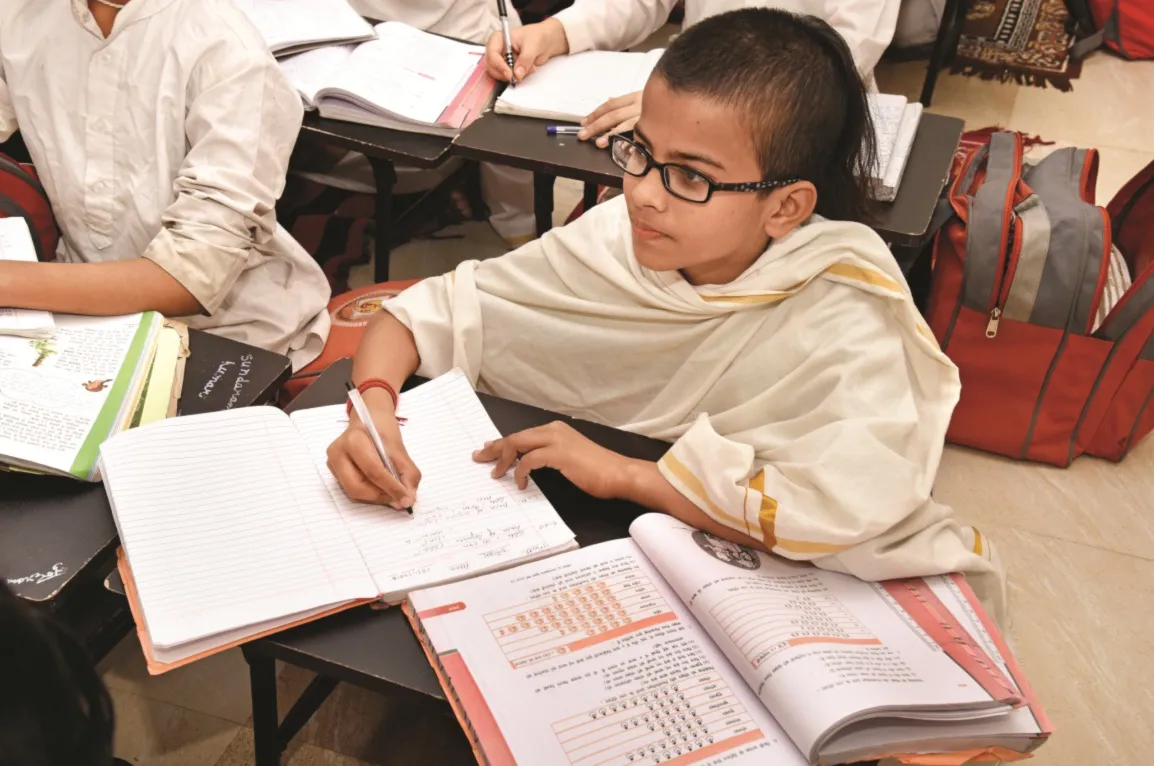

बच्चे न केवल शिक्षित अपितु सुशिक्षित हों, इसके लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशाषी संस्था के माध्यम से सभी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका प्रायोजक निकाय पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है (जो गुरुकुल पद्धति शिक्षित प्रशिक्षित युवाद्वय योगऋषि स्वामी रामदेवजी महाराज और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णजी महाराज के अथक प्रयास और उनके नेतृत्व में अनगिनत संख्या में विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों व कर्मयोगियों, कार्यकर्ताओं, अधिकारी, कर्मचारी, सेवाव्रतियों, इत्यादि के निरंतर सहयोग से विश्वव्यापी हो चुका है)। NEP-2020 आधारित पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक (10+2 के बदले 5+3+3+4 पद्धति) स्तर के कक्षाओं एवं विषयों के भारतीय पारम्परिक ज्ञान पद्धति समाहित आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति अनुरूप तैयार पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यपुस्तकों की सामग्री विकास कार्य मुद्रण व प्रकाशन स्तर पर पहुँच चुके हैं और अप्रैल 2023 से इस बोर्ड से सम्बद्धता हेतु विद्यालय/संस्थान आवेदन कर सकेंगे।

इस प्रकार भारत में भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा विकसित पाठ्यचर्या आधारित शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त बच्चे अपने स्कूली शिक्षा के मध्य अथवा स्कूली शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु और किसी भी कार्य, सेवा, व्यवसाय, इत्यादि हेतु न केवल शिक्षित होंगे अपितु पूर्ण सुशिक्षित होकर अपने पूर्वजों के थाती के ध्वजवाहक बनते हुए विश्व में सनातन, भारत और भारतीयता का परचम लहरायेंगे, जो स्वाभाविकत: श्रेष्ठ नागरिक भी कहलायेंगे, जिससे राष्ट्र का उत्थान तो नि:संदेह होगा ही। अस्तु।

लेखक

Related Posts

Latest News

01 Sep 2024 17:59:05

जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...

.jpg)

.jpg)