योग-एक संपूर्ण विज्ञान

On

वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो योग आज बीहड़ जंगलों व गुफा-कन्दराओं से निकल कर गाँव के गलियारों, शहरों के कोलाहल में भी शान्ति की तलाश में भटकते व्यक्तियों की जीवन-शैली का हिस्सा बन रहा है। अब लोग यह समझ चुके हैं कि योग मात्र जंगलों में बैठकर या गुफा-कन्दराओं में छिपकर या घर-परिवार व समाज से दूर रहकर केवल साधु-संन्यासियों के द्वारा की जाने वाली कोई रहस्यमयी विद्या ही नहीं है, बल्कि करोड़ों व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी हुई पीड़ा का आत्यन्तिक समाधान है। बहुत-सारे लोग इस अनादि सत्य को समझ गए हैं कि योग ही दु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति का एकमात्र साधन है। दु:साध्य माने जाने वाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैन्सर, डिप्रेशन व मोटापा आदि रोगों की सरल, सफल व प्रामाणिक चिकित्सा के रूप में योग पूरे विश्व में फैल चुका है। देर रात तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति भी निद्रा की गोद में समाहित होने के लिए योग का सहारा ले रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो योग रोजगार का साधन भी बनकर उभरा है। इसे व्यावसायिक रूप में भी युवा अपना रहे हैं। आज योग लाखों युवाओं के लिए स्वाभिमान के साथ जीने का सहारा भी बना है। घरेलू गृहिणी से लेकर देर रात तक कार्य में व्यस्त लोगों के लिए योग-प्रशिक्षकों की माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही देश-विदेश के बहुत-सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भी योग-पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता जा रहा है, जिसके कारण समाज में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, जो दिखने में भले ही सामान्य क्यों न हो? परन्तु आन्तरिक रूप से पूरी तरह योग में रंगी हुई है। |

सम्पूर्ण दुनिया जीवन व जगत् से सम्बद्ध सभी क्षेत्रों में 'योग’ की उपयोगिता को दिन-प्रतिदिन आवश्यक अनुभव करती जा रही है। वस्तुत: लोग योग से जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, योग उन्हें उससे कई गुना अधिक लाभ पहुँचा रहा है।

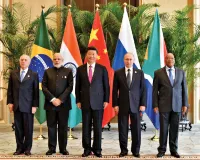

यह भारतवर्ष के लिये बहुत बड़े गौरव की बात है कि भारतवर्षीय ऋषियों की सर्वश्रेष्ठ, वैज्ञानिक, प्रामाणिक व सार्वभौमिक खोज 'योगÓ आज दुनिया के सबसे अधिक प्रचलित शब्दों में शामिल है। वर्तमान समय में श्रद्धेय योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन तप व अखण्ड पुरुषार्थ से इस दुनिया की लगभग पूरी आबादी योग तथा योग से सम्बद्ध आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान व समाधि आदि शब्दों से परिचित हो रही है। यह अत्यन्त हर्ष की बात है।

योग का परिचय

योग आत्मानुशासन है। इससे व्यक्ति स्वयं को संयमित कर मन की निर्मलता व तन का स्वास्थ्य प्राप्त करता है तथा समाज व राष्ट्र के लिए हितकारी बन जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम्, सह-अस्तित्व एवं एकत्व के साथ दिव्य जीवन जीना योग का मुख्य लक्ष्य है। योग एक ऐसा विशुद्ध विज्ञान है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की स्व-चेतना का जागरण होता है। उसकी प्रसुप्त शक्ति जाग्रत् होती है, वह अपरिमित शक्तियों का स्वामी बन जाता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि योग स्वचेतना, स्वशक्ति, स्वबल अर्थात् आत्मबल इत्यादि को पूर्णत: जाग्रत् करने का विज्ञान है। योग मूलत: पूर्णतया सत्यबोध कराने वाली अध्यात्म-विद्या है। योग ही अपराविद्या व पराविद्या का मूल है। योग ही धर्म है। योग ही हमारे अभ्युदय व नि:श्रेयस का आधार है। दरिद्रता तथा पलायन धर्म और अध्यात्म नहीं है।

योग एक गूढ़, अत्यन्त उपयोगी एवं व्यावहारिक विषय है। योग मात्र ऋषि-मुनियों और विचारशील-विवेकवान् लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति-किसान, मजदूर, व्यापारी, नौकरी-पेशा वाला, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यासी से लेकर विद्यार्थी आदि सभी के लिए ऋषियों की उत्कृष्ट देन है।

अनादिकाल से अक्षुण्ण प्रवाहमान 'योग’ से सम्बद्ध विविध परम्पराओं के अन्दर 'योग’ शब्द का प्रयोग 'साधन’ व 'साध्य’ दोनों अर्थों में होता आ रहा है। दुनिया के अन्दर विद्यमान प्राय: सभी मत, पन्थ, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि मनुष्य जीवन के 'परम-लक्ष्य’ की बात करते हैं। वस्तुत: उस 'परम-लक्ष्य’ को ही योग-परम्परा में 'योग’ शब्द से (साध्य अर्थ में) अभिहित किया जाता है। उस 'योग’ की प्राप्ति के लिए विविध योग-परम्पराओं ने कुछ समान तथा कुछ असमान संख्या वाले अंगों (साधनों) से युक्त 'योग’ (साधन अर्थ में) का प्रतिपादन किया है। वस्तुत: उन अंगों में से जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनीन है, केवल उसे ही हम 'योगाङ्ग’ कह सकते हैं, अन्यों को नहीं। अन्य अंगों के उन-उन मत, पन्थ, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि की दृष्टि से कुछ विशिष्ट लाभ हो सकते हैं, परन्तु वे सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनीन न होने के कारण योग (योगाङ्ग) नहीं कहे जा सकते। जहाँ एक ओर ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति का नाम योग है, वहीं उस स्थिति तक आरोहण कराने के साधन का नाम भी योग है। उदाहरणार्थ जहाँ महर्षि पतंजलि-प्रदत्त योग की परिभाषा 'चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं’ प्रज्ञा की सर्वोच्च स्थिति की ओर संकेत करती है, वहीं 'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि’ सूत्र उस सर्वोच्च स्थिति तक पहुँचने के साधन के रूप में योग को परिभाषित करता है।

इस प्रकार के सभी योगाङ्गों का पालन मुख्य रूप से साधक की समाधि-यात्रा में किसी न किसी रूप में सहयोगी बन सकें, इसीलिए इन्हें करने का ऋषियों, योगियों, आचार्यों व सन्तों आदि का निर्देश मिलता है। प्रत्येक योगाङ्ग से साधक के तीनों शरीर (स्थूल, सूक्ष्म व कारण) के विविध घटक, यथा-पंचकोश (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनन्दमय), अष्टचक्र (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस् व सहस्रार), विविध नाडिय़ाँ (इड़ा, पिंगला व सुषुम्णा आदि ७२ करोड़ ७२ लाख १० हजार २०१ नाडिय़ाँ), अन्त:करण (मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार) आदि समग्र रूप में या आंशिक रूप में प्रभावित हो जाते हैं। इसी के आधार पर अलग-अलग योगाङ्ग के पालन के पीछे योग (साध्य/लक्ष्य) की प्राप्ति के लिए साधक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका भी पूर्वाचार्यों ने निर्धारण किया है। यद्यपि प्राय: सभी योगाङ्गों के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति 'असम्प्रज्ञात-समाधि’ में स्थित होने पर ही होती है, तथापि आंशिक लाभ तो साधक जिस क्षण लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'अयास’ प्रारम्भ कर देता है, उसी क्षण से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। 'अयास’ हेतु इतिहास के विविध कालखण्ड में विविध ऋषियों, योगियों आदि के द्वारा अनुसन्धित कुछ विधियाँ ग्रन्थों तथा परम्पराओं में सुरक्षित हैं और लक्ष्य केन्द्रित उद्देश्यानुसार अन्यत्र उपलब्ध तथा भविष्य में मिलने वाली विधियों को भी अपनाया जा सकता है।

उदाहरणस्वरूप आसन का अन्तिम उद्देश्य बताया है-सुखपूर्वक शरीर को स्थिर रखना, शरीर को अत्यन्त दृढ़ अर्थात् मजबूत बनाना व रोगों को दूर करना। उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शरीर को विविध प्रकार की आकृतियों में (ये आकृतियाँ ८४ लाख तक बनाई जा सकती हैं) ढाला जाता है, व्यायाम के द्वारा शरीर से पसीने की धारा बहाकर अन्दर के विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के माध्यम से एक-एक अंग को लचकदार व विषों से मुक्त बनाया जाता है। इस प्रकार आसन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किये जाने वाले इतिहास के विविध कालखण्ड में विविध योगियों के द्वारा प्रतिपादित/अनुसन्धित जितनी भी शारीरिक आकृतियों से सम्बद्ध स्थिरात्मक व गत्यात्मक क्रियाएँ हैं और भविष्य में जितनी भी खोजी जायेंगी, वे सब 'आसनÓ वर्ग के अन्तर्गत अभ्यसनीय होंगी।

अधिकारी भेद से सनातन, अनादि, विशुद्ध योग-परम्परा प्रारम्भ में ब्रह्मयोग तथा कर्मयोग में विभक्त होकर धरा पर फैली है। कालान्तर में विविध योग-परम्पराएँ विकसित हुईं। कुछ योग-परम्पराएँ योगाङ्गों के आधार पर प्रसिद्ध हुईं, यथा-अष्टाङ्गयोग, सप्ताङ्गयोग, षडङ्गयोग व चतुरङ्गयोग आदि। कुछ योग-परम्पराएँ किसी पद्धति विशेष को दी गई महत्ता के आधार पर जग में विख्यात हुईं, यथा-कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग व हठयोग आदि। अन्य योग-परम्पराएँ विविध मत, पन्थ, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि में विकसित होकर उसी के आधार पर जानी जाने लगीं, यथा-जैनयोग, बौद्धयोग, शैवयोग, नाथयोग, सिद्धयोग व सन्तयोग आदि, परन्तु उपर्युक्त सभी योग-परम्पराओं का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को 'योगÓ (साध्य/परमलक्ष्य) में स्थित होने में मदद करना है।

योग (साधन अर्थ में) सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनीन वह साधना-पद्धति है, जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की समस्त कमजोरियों के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। इसीलिए योग को 'समग्र रूपान्तरण का विज्ञान’ (Science of Total Transformation) कहा गया है।

जीवन की समस्त कमजोरियों पर क्रमश: विजय प्राप्त कराने की विधा का नाम ही योग है। यद्यपि योग के प्रकारों में विविधता है, तथापि उनमें जो महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, वह है-अष्टाङ्गयोग। महर्षि पतंजलि प्रणीत 'अष्टाङ्गयोग’ के आठों अंग क्रमश: जीवन से सम्बद्ध प्रमुख ३४ कमजोरियों को शक्ति में रूपान्तरित कराकर जीवात्मा को अपने शुद्ध, बुद्ध व मुक्त स्वरूप में स्थित कराते हैं। वस्तुत: अपने स्वरूप में स्थित मानव ही देवमानव व महामानव कहलाता है।

अष्टाङ्ग-योग के आठों अंग परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। अष्टाङ्ग-योग के पहले अङ्ग यम को साधकर व्यक्ति जीवन की प्रमुख पाँच कमजोरियों, यथा-हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य व परिग्रह पर तथा दूसरे अंग नियम के माध्यम से अशौच, असन्तोष, नाजुकता, स्वाध्यायहीनता व नास्तिकता के ऊपर विजय हासिल करता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि की साधना से क्रमश: शरीर की अस्थिरता, पंच-मुख्यप्राण व पंच-उपप्राण का असन्तुलन एवं अनियन्त्रितता, दशों इन्द्रियों की चंचलता/स्वच्छन्दता, मन की दासता, बुद्धि की अहंकारिता व अज्ञान की अन्धकारिता से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार योग के माध्यम से व्यक्ति सपूर्ण कमजोरियों से मुक्त होकर वास्तविक रूप में स्वाधीन, स्वावलम्बी, स्वाभिमानी तथा पूर्ण समाधान से युक्त हो जाता है। योग (साधन अर्थ में) के माध्यम से शरीरशुद्धि, अन्त:शुद्धि होने के पश्चात् जीवात्मा अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप अर्थात् योग अर्थात् असम्प्रज्ञात-समाधि (साध्य अर्थ में) में स्थित हो जाता है। तत्पश्चात् विविध मत, पन्थ, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्परा आदि द्वारा कथित जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, नि:श्रेयस, अपवर्ग व कैवल्य की स्वत: प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार योग मूलत: 'शक्ति-साधना’ है।

योग सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वजनीन महत्त्व की ऋषि-मुनियों की एक अनमोल विरासत है। कर्म करने में सबसे बड़ी कुशलता (कौशल) ही योग है। इस योग को जीवन में अपनाने से बन्धन स्वभाव वाले कर्म भी योगी को बन्धन में नहीं डाल पाते हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म एवं शुद्ध उपासना अर्थात् ज्ञानयोग, कर्मयोग व भक्तियोग-यह योग की त्रिवेणी है। यह एकमात्र ऐसा दर्शन है, जिसके सबल सैद्धान्तिक पक्ष का ही नहीं, अपितु उन्हें बोध कराने वाले क्रियात्मक साधनों का भी ऋषियों ने प्रतिपादन किया है, जिन्हें आचरण में लाकर प्रत्येक मनुष्य अपना कल्याण अपने हाथों करने की योग्यता व क्षमता प्राप्त कर लेता है।

योग से जीवन व जगत् से सम्बद्ध समस्त समस्याओं और विषमताओं पर नियन्त्रण व विजय प्राप्त किया जा सकता है। योग विज्ञानसम्मत-जीवनशैली का नाम है, जिससे व्यक्ति का सपूर्ण व्यक्तित्व सकारात्मक रूप में प्रभावित होता है। इससे व्यक्ति न केवल आधि, व्याधि व उपाधि से मुक्त होता है, अपितु समाधि (समाधान) की प्राप्ति भी कर लेता है। प्रतिदिन योग करने से व्यक्ति के जीवन से रोग, शोक, क्षुद्रता, चिन्ता, तनाव, अवसाद, आत्महीनता, मोह व दरिद्रता आदि कमजोरियाँ समाप्त हो जाती हैं, ऐसे लोगों से युक्त समाज समता-पूर्ण, प्रगतिशील होता है तथा राष्ट्र समृद्ध व समर्थ बन जाता है।

हिरण्यगर्भ द्वारा प्रदत्त जिस अप्रतिम योग को ऋषियों ने अपने अद्वितीय त्याग, गहन तपस्या व प्रखर मेधा द्वारा प्रकाशित किया, वह मानवमात्र के लिए वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता से युक्त दिव्य सौगात है, जो किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, मत, पन्थ और जाति के लिए समान रूप से ग्रहणीय और लाभप्रद है। जहाँ एक ओर ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति का नाम योग है, वहीं उस स्थिति तक आरोहण कराने के साधन का नाम भी योग है।

योग पूजा-पाठ की कोई विधा नहीं, यह तो विज्ञानसम्मत एक ऐसी जीवन-शैली है, जिससे व्यक्ति के समूचे जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। योगाभ्यास के सहारे मानव अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को तो अक्षुण्ण रखता ही है, साथ ही श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, विद्या तथा तपस्यापूर्वक निरन्तर अनुष्ठान करने से उसका योगाभ्यास दृढ़ हो जाता है और वह योगाभ्यास अयासी के लिए परमात्मा (अर्थात् परमशान्ति, परमानन्द, परम-समाधान) को पाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

मानव-जीवन स्वयं में छिपे दिव्य गुणों के प्राकट्य की दिव्य प्रयोगशाला है। इस की प्रयोग-पद्धति है-'योग’। योग दिव्य जीवनशैली है। प्रकृति के साथ सामंजस्य की ऋषिप्रणीत विधा है। मानव द्वारा मानवत्व एवं देवत्व की गहराई में उतरने की ऋषियों द्वारा अनुसन्धित एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भारतीय संस्कृति की तेजस्विनी-ओजस्विनी-वर्चस्विनी चेतना से ओतप्रोत मनोभूमि में ही फलित होती है।

प्रकृति पर विजय पाने की लालसा जब मानव-मन से धूल-धूसरित हो जाती है, वहीं से जीवन में योग का प्राकट्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो योगाभ्यास से जुडऩे वाले हर नर-नारी का जीवन न केवल रोग-शोक से मुक्त होता है, अपितु परमात्मा की प्रकृतिरूपी वाटिका से उसका गहन साहचर्य का जागरण प्रारम्भ होता है। योग मनुष्यमात्र की स्वाभाविक अभिलाषा की पूर्ति का अनिवार्य मार्ग है, बिना इसे अपनाए मनुष्य-जीवन का उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो सकता। सांसारिक कार्यों में भी निश्चित सफलता प्राप्त करने की सामथ्र्य व योग्यता की प्राप्ति भी योगमार्ग पर चलने से ही आती है। यदि एक वाक्य में कहा जाए, तो 'योग’ एक समग्र आध्यात्मिकता व आधिभौतिकता अर्थात् नि:श्रेयस व अभ्युदय के उच्चतम बिन्दु पर पहुँचाकर मानवमात्र को शाश्वत व अनन्त आनन्द की प्राप्ति कराता है।

यह योग समस्त धर्मों, वर्गों व समूहों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे न केवल अयासी के शरीर, बल्कि उसके मन, विचार और चरित्र भी सन्तुलित और शुद्ध होते हैं। चिकित्सा-जगत् में चाहे वह एलोपैथिक हो या अन्य पैथियाँ, कोई ऐसी दवा नहीं बनायी जा सकी है, जो कि घृणा, द्वेष, लोभ, मोह, ईष्र्या, क्रोध व अहंकार को कम कर सके, लेकिन यदि व्यक्ति प्राणायाम, ध्यानादि योगाङ्गों का अभ्यास नियमित रूप से करता है, तो उसके अन्दर व्याप्त इस प्रकार के नकारात्मक विचार सहज में ही समाप्त हो जाएँगे।

योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए निरापद और लाभप्रद है। इस विद्या का सम्यक् रूप से अयास करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार एवं अशान्ति व बीमारी से युक्त जीवन नहीं जीता है, बल्कि सदाचार, शान्त व स्वस्थ-संवेदनशील जीवन जीना उसकी आदत बन जाती है।

सुखद आश्चर्य की बात यह है कि योग (साधन अर्थ में) व्यक्ति को कोई नया कार्य करना नहीं सिखाता, यह व्यक्ति को जो भी कार्य वह करता आ रहा है और आगे करने वाला है, उसे ही नए ढंग से अर्थात् कुशलतापूर्वक ('आसन’ के द्वारा उठना-बैठना, 'प्राणायाम’ के द्वारा श्वास लेना-छोडऩा, 'ध्यान’ के द्वारा विचार करना आदि) करना सिखाता है। जिसका अन्तिम परिणाम बाह्य रूप में कार्य-क्षमता व कार्य-दक्षता में वृद्धि व स्वास्थ्य तथा आन्तरिक रूप में 'परम-लक्ष्य’ (साध्य अर्थ में योग) की प्राप्ति अर्थात् अखण्ड सुख की प्राप्ति और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति होता है।

योग में स्थित होने के लिए मनुष्य को सार्वभौमिक, सार्वकालिक व सार्वजनीन योगाङ्गों का भली प्रकार पालन करना होता है। उन्हें सम्यक् रूप में अपनाया जा सके, इसके लिए योग से सम्बद्ध शास्त्रों में अयासी (साधक) को बहुत सारे आनुषंंिगक नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उनमें से एक नियम 'आहार’ से सम्बद्ध है। योग में 'मिताहार’ को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, शास्त्रों में साधक को 'पथ्याहार’ ही ग्रहण करने तथा 'अपथ्याहार’ छोडऩे का सख्त निर्देश मिलता है। योग के धरातल पर सतत वास करने वाला मानव न केवल आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव करता है, अपितु उसे भौतिक समस्त संसाधन भी बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।

योग के स्वतन्त्र-ग्रन्थों में से प्रथम ज्ञात ग्रन्थ योगसूत्र है। इसके रचयिता महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त अर्थात् अन्त:करण की वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न चित्त की शान्त अवस्था ही योग है। योगसूत्र के भाष्यकार व्यास जी के अनुसार चित्त की पाँच भूमियाँ (स्तर) हैं। क्षिप्त, मूढ तथा विक्षिप्त ये तीन भूमियाँ सामान्य मनुष्य के चित्त की होती हैं तथा अन्तिम दो भूमियाँ अर्थात् एकाग्र और निरुद्ध योगियों की होती हैं। चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति नामक पाँच वृत्तियाँ हैं, जो उभयगामिनी अर्थात् क्लिष्टता तथा अक्लिष्टता दोनों ओर प्रवाहित होती हैं। योगमार्गियों को योगभूमियों की प्राप्ति वृत्तियों को अक्लिष्टता की ओर प्रवाहित कराने से ही सम्भव होती है।

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (शब्द) भेद से प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात् इन्द्रियों के अर्थ के साथ सन्निकर्ष से या एक आधार पर दूसरी वस्तु का अनुमान लगाकर या वेदादि ऋषिकृत (आर्ष) ग्रन्थों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रमाण है। प्रमाण एक वृत्ति है। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जो वृत्ति केवल उन शब्दों का अनुसरण करती हो, जिनका भौतिक रूप में कोई अस्तित्व न हो, विकल्प वृत्ति कहलाती है। अभाव की प्रतीति का आश्रय करने वाली चित्त की वृत्ति निद्रा कही जाती है। अनुभव किये गए विषयों को न भूलना अर्थात् चित्त में उपस्थित हो जाना स्मृति नामक वृत्ति है। उपर्युक्त पाँचों प्रकार की वृत्तियों का निरोध ही योग है।

मनुष्य अपने सम्पूर्ण बाह्य व्यवहार की सिद्धि हेतु पंच ज्ञानेन्द्रियों व पंच कर्मेन्द्रियों को बाह्य करण के रूप में उपयोग करता है तथा आन्तरिक व्यवहार व आचरण की सिद्धि के लिए मन, बुद्धि और अहंकार को साधनरूप में ग्रहण करता है। ये साधन अन्त:करण कहलाते हैं। योगदर्शन में चित्त पद के द्वारा चारों करण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एकसाथ गृहीत किए गए हैं, यथा-चित्तमन्त:करणसामान्यम्। इस चित्त में विभिन्न प्रकार के चित्र बनते रहते हैं। ये चित्र सांसारिक विषयों से सम्बद्ध होते हैं, इन्हीं को चित्त की वृत्तियाँ कहते हैं। इन वृत्तियों को व्यक्ति ही अपनी इच्छा से बनाता है और स्वयं ही अपनी इच्छा और प्रयत्न से रोक भी लेता है। बाह्य व आन्तरिक करणों (साधनों) के द्वारा जब वह बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकार के विचारों को रोक देता है, तब जो अवस्था उत्पन्न होती है, वह योग है। योग की अवस्था में आत्मा अपने शुद्धतम, ज्ञानमय, आनन्दमय, शान्तिमय व पूर्ण समाधान मूल स्वरूप में रहता है। यही हम सब आत्माओं की मूल प्रकृति, मूल स्वभाव या मूल स्वरूप है। इसी निज स्वरूप को हम योगाभ्यास अर्थात् कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग से प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान व शुद्ध उपासना से हमें योग की सहज स्थिति प्राप्त होगी। इसी के लिए साधना व निष्काम सेवा मुख्य साधन हैं।

योग - एक आध्यात्मिक साधना

योगसूत्र के प्रथम व प्रामाणिक भाष्यकार महर्षि व्यास के अनुसार समाधि ही योग है। समाधि दो प्रकार की होती है-सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात। अत: योग भी दो प्रकार का होता है। एकाग्रावस्था में होने वाले योग को 'सम्प्रज्ञात’ तथा निरुद्धावस्था में होने वाले योग को 'असम्प्रज्ञात’ कहते हैं। योगसूत्र पर राजमार्तण्डवृत्ति (भोजवृत्ति) लिखने वाले भोजदेव ने उस अवस्था को सम्प्रज्ञात समाधि कहा है, जिसमें संशय और विपर्यय से रहित ध्येय वस्तु का सम्यक् ज्ञान होता है, किन्तु इस अवस्था में प्रकृति और पुरुषविषयक भेद की अनुभूति होती है और द्वैत-बुद्धि भी बनी रहती है। इसीलिए यह अवस्था असम्प्रज्ञात-समाधि से निम्न मानी गई है। असम्प्रज्ञात-समाधि में भेदात्मक अनुभूति, द्वैत-बुद्धि तथा विविध प्रकार के आलम्बन सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ ध्याता, ध्यान व ध्येय तीनों एकाकार हो जाते हैं, सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। एकत्व में पूर्ण प्रतिष्ठा यह योग की पूर्णता है। व्यासभाष्य पर तत्त्ववैशारदी टीका लिखने वाले वाचस्पति मिश्र ने महर्षि पतंजलि प्रदत्त योग-लक्षण को और स्पष्ट रूप में खोलकर रख दिया है। यहाँ चित्तवृत्तियों के निरोध से तात्पर्य उन्हें इस प्रकार शान्त कर देने से हैं, जिस प्रकार वायु के शान्त हो जाने पर जलाशय की लहरें भी शान्त हो जाती हैं तथा वायु के चलने पर फिर उठने लगती हैं। साधक चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास व वैराग्य के द्वारा कर लेता है। अपर वैराग्य के द्वारा ये वृत्तियाँ (सात्त्विक वृत्तियों को छोड़कर) नष्ट हो जाती हैं, तब सम्प्रज्ञात-योग घटित होता है। पश्चात् विवेकख्याति के द्वारा जब ये सात्त्विक वृत्तियों से उत्पन्न संस्कार भी दग्धबीजकल्प हो जाते हैं एवं वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं, तब वृत्तियाँ भी पूर्णतया चित्त में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार परवैराग्य के द्वारा असम्प्रज्ञात-समाधि या पूर्णयोग की प्राप्ति होती है। इसी अवस्था में योगी अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अत: द्रष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही 'योग’ है।

समाधि योग का अन्तिम सोपान (अंग) है। यह योग की उच्चतम स्थिति है। योगसूत्र के प्रथम पाद (समाधिपाद) में महर्षि पतंजलि ने इसका निरूपण किया है। जिनका चित्त जन्म-जन्मान्तर की साधना से निर्मल एवं शान्त है, जो इन्द्रिय-विषयों के प्रति सर्वथा अनासक्त एवं वीतराग हैं, ऐसे साधक शीघ्र ही चित्तवृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु सभी में ऐसी पात्रता नहीं होती, फिर भी जो योग-मार्ग की ओर बढऩा चाहते हैं। ऐसे साधकों के लिए समाधि तक पहुँचने हेतु योगसूत्र के दूसरे पाद (साधनपाद) में ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनसे वे जहाँ पर हैं, वहीं से सीढ़ी-दर-सीढ़ी साधना करते हुए समाधि तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए द्वितीय पाद में क्रियायोग एवं यम, नियम आदि योगाङ्गों का वर्णन किया गया है। जैसे ऊँचे भवन पर उछलकर नहीं चढ़ा जा सकता, परन्तु सीढिय़ों द्वारा आसानी से चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार व्युत्थित (अस्थिर) चित्त वाले योग-साधना के इच्छुक जन सीधे समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए साधनपाद में सीढिय़ों के रूप में क्रियायोग एवं यम, नियम आदि अंगों का निरूपण किया गया है। इन्हें सामान्य व्यक्ति भी अपने आचरण में लाकर, सरलता से योग की उच्च अवस्थाओं तक पहुँच सकता है, क्योंकि इनमें पहले अंग को अपनाने से आगे वाले अंग सहज ही सिद्ध होते जाते हैं।

सबसे पहले यम-नियम को रखा गया है, ये आचरण-शुद्धि के लिए हैं। जब व्यक्ति श्रद्धा से इनका पालन करता है, तो सभी प्रकार के बुरे कर्मों से दूर होकर उत्तम सदाचारी बन जाता है। उसका मन इन्द्रिय-विषयासक्ति एवं रागद्वेष से रहित होकर निर्मल व शान्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में एकाग्रता की अवस्था सहज रूप में मिलने लगती है। व्यक्ति शान्त होकर स्थिर आसन में बैठने योग्य हो जाता है। इसके उपरान्त प्राणायाम की साधना करने से चित्त की विशेष शुद्धि होती है। रजोगुण व तमोगुण क्षीण हो जाते हैं। मन की चंचलता, आसक्ति, राग-द्वेष एवं मोह के आवरण हटने लगते हैं। विषयों से विरत व्यक्ति सत्त्वगुण-प्रधान होकर अन्तर्मुखी होने लगता है। इस प्रकार प्राणायाम से जितेन्द्रियता रूप प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। इसके अनन्तर मन को ध्येय विषय में एकाग्र करना सरल हो जाता है। इस प्रकार धारणा सहज रूप में सिद्ध हो जाती है।

यहीं से योग की अन्तरंगयात्रा प्रारम्भ हो जाती है। धारणा का अयास करते हुए व्यक्ति इसकी सघन अवस्था में पहुँच जाता है, जिसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में ध्येयवस्तु-विषयक एकतानता (अभंग एकाग्रता) बनी रहती है। जब यह ध्यान सुदृढ़ होकर ध्येयमात्र में आभासित होते हुए स्वरूपशून्य-सा हो जाता है, तब व्यक्ति समाधि की स्थिति में पहुँच जाता है। यह मन की समाधि यथार्थ ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। इससे योगी प्रकृति, पुरुष एवं परमेश्वर का साक्षात् ज्ञान पाकर सब बन्धनों से मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। यही मानव-जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अनन्तर कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता है।

सोपान क्रम से समाधि तक पहुँचने की इस प्रक्रिया को हम विपरीत क्रम से भी समझ सकते हैं। मोक्ष अर्थात् सब दु:खों से छुटकारा व्यक्ति की अन्तिम प्राप्तव्य मंजिल है। मोक्ष का मूल वैराग्य होता है, क्योंकि जिस विषय में राग होता है, वहीं बन्धन हो जाता है। जिस विषय से राग छूट जाता है, उसका बन्धन भी समाप्त हो जाता है। अत: मोक्ष का मूल वैराग्य को माना जाता है। वैराग्य का मूल ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही सच्चा व दृढ़ वैराग्य होता है। यदि हमने जान लिया कि विषयासक्ति में सुख नहीं, अपितु यह परिणामत: दु:खदायी है, यदि यह ज्ञान हमारा दृढ़ रहा तो हम विषयासक्ति से मुक्त हो सकते हैं। दृढ़ ज्ञान ही वैराग्य का मूल है। कहा भी है-'तिनके की आग एवं मूर्ख का वैराग थोड़ी देर तक ही रहता है’, अत: निश्चित हुआ कि यथार्थ ज्ञान ही वैराग्य का मूल है।

अब प्रश्न उठता है कि यथार्थ ज्ञान का मूल क्या है? इसका उत्तर है-समाधि (मन की परम एकाग्रता)। समाधि की स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह श्रुतज्ञान (शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान) से उच्चकोटि का अनुभवात्मक ज्ञान होता है। यह समाधि के बिना सम्भव नहीं। अब प्रश्न उठता है कि समाधि का मूल क्या है? इसका उत्तर है-शरीर व मन में आधि-व्याधि का अभाव ही समाधि का मूल है। अर्थात् जिसका शरीर स्वस्थ तथा मन निर्मल व शान्त है, वही समाधि लगा सकता है। अब आगे का प्रश्न है कि शरीर व मन की इस स्थिति का मूल क्या है? इसका उत्तर है-प्रीति अर्थात् मन की प्रसन्नता। आगे पुन: प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन की प्रसन्नता का मूल क्या है? इसका उत्तर है-निर्मलता अर्थात् पवित्रता। राग व द्वेष ही मन के मल हैं, इनसे रहित मन ही निर्मल होता है। अब जिज्ञासा होती है कि मन की निर्मलता का मूल क्या है? इसका उत्तर है- राग-द्वेषरहित एवं वशीभूत इन्द्रियों द्वारा विषयों का समुचित सेवन ही मन की निर्मलता का मूल है। अर्थात् विषयासक्तिरहित व्यक्ति का ही मन निर्मल अर्थात् पवित्र हो सकता है। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति विषयासक्ति छोड़कर, मन को संयमित कर अंहिसा आदि यम-नियमों का पालन करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है, यह निर्मल मन ही समाधि के लिए योग्य होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यम-नियमों के पालन से तथा विषयासक्ति छोडऩे से मन निर्मल व तन स्वस्थ रहता है। इस प्रकार मन के निर्मल एवं तन के स्वस्थ होने पर प्रसन्नता की स्थिति रहती है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी यही कहा गया है। राग-द्वेष एवं विषयासक्तिरहित व्यक्ति 'प्रसाद’ अर्थात् मन की निर्मलता को पा लेता है। मन के निर्मल होते ही प्रसन्नता मिलती है। मन की निर्मलता कारण है तथा प्रसन्नता उसका परिणाम है। हम पहले उल्लेख कर आए हैं कि प्रसन्न मन से ही समाधि लगती है, यही बात श्रीमद्भगवद्गीता में कही गयी है-'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते’ अर्थात् प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, जैसे ही बुद्धि स्थिर होती है अर्थात् मन एकाग्र होता है, वैसे ही समाधि लगने लगती है। जैसे ही समाधि लगती है, तो यथार्थ ज्ञान का स्रोत फूट पड़ता है, यह समाधिजन्य यथार्थ ज्ञान ही सच्चा अनुभवात्मक ज्ञान या 'समाधिप्रज्ञा’ कहलाता है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर राग के सब बन्धन टूट जाते हैं। जैसे ही वैराग्य के दृढ़ होने से राग के बन्धन हटते हैं, वैसे ही दु:खों से मुक्ति हो जाती है, यही मनुष्य की अन्तिम मंजिल है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। इस विवरण से हम स्पष्टतया जान सकते हैं कि समाधि एवं मोक्ष तक पहुँचने के लिए विषयासक्ति का त्याग, यम-नियम का पालन, आचरण का शोधन ही मूल आधार है। यह योग की नींव है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति स्वयं तो निर्मलचित्त और शान्त हो ही जाता है। सपूर्ण समाज, राष्ट्र व विश्व के लिए भी वह शान्ति का सन्देशवाहक बन जाता है। इस प्रकार शुचिशील (पवित्र आचरण) से समाधि एवं समाधिजन्य प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। इन्हें ही योग-मार्ग में शील, समाधि एवं प्रज्ञा-इन तीन स्तम्भों के रूप में निरूपित किया जाता है।

शास्त्रों में योग का वर्णन

योगेश्वर श्रीकृष्ण के अनुसार आसक्तिरहित व्यक्ति का समत्व ही योग है। अशान्त व अव्यवस्थित मन जब सुव्यवस्थित होकर शान्त, एकरस, सन्तुलित व समस्थिति को प्राप्त होता है, तो उसे योग कहते हैं। सामान्यत: मन राग व द्वेष के कारण अनुकूल व प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में सन्तुलन को खोकर व्यग्र, अस्त-व्यस्त रहता है। जब मन की अशान्ति के कारण का निवारण हो जाता है, तब उसी प्रतिक्रियारहित तटस्थावस्था व स्थितप्रज्ञता को श्रीमद्भगवद्गीता योग कहती है। इसी ग्रन्थ में योग की अन्य परिभाषा मिलती है-'तं विद्याद् दु:खसंयोगवियोगं योगसञ्ज्ञितम्’ अर्थात् दु:ख के संयोग का वियोग होना ही योग है। भाव यह है कि योग से दु:खों का निवारण होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता में योग के विषय में अन्यत्र भी कहा है-'योग: कर्मसु कौशलम्’ अर्थात् योग ही कर्मों में कुशलता पैदा करता है। योगी व्यक्ति अनासक्त भाव से समत्व बुद्धि के साथ विवेकपूर्वक स्वधर्म, शरीरधर्म, जीवनधर्म, परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति अपने कत्र्तव्य कर्म को अपना धर्म मानकर करता है। यही उसका स्वधर्म योग है। यही राष्ट्रधर्म व विश्वधर्म रूपी योग मानवमात्र के लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग है।

योगदर्शन के अनुसार द्रष्टा (पुरुष) और दृश्य (प्रकृति) का परस्पर संयुक्त होना ही दु:ख का कारण है। यह भी श्रीमद्भगवद्गीता की तरह ही संयोग के अभाव को हान अर्थात् दु:खों से मुक्ति की अवस्था (कैवल्य) कहता है। अत: सिद्ध होता है कि योग उसी को कहते हैं, जहाँ दु:ख के संयोग का वियोग हो जाता है। पुरुष एवं प्रकृति का पृथक्त्व स्थापित कर दोनों का वियोग करके पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है।

मैत्रायण्युपनिषद् के अनुसार योग वह अवस्था है-जिसमें मन, इन्द्रियों और प्राणों की एकता हो जाती है। पूर्ण शुद्धज्ञान पर आधारित यह लयबद्ध एकरूपता विवेकख्याति से होती है। कठोपनिषद् के अनुसार जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन सहित आत्मा में स्थिर होकर बैठ जाती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस अवस्था को परम गति कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-धारणा को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था में साधक आलस्य-प्रमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग ही शुभ संस्कारों का प्रवत्र्तक तथा अशुभ संस्कारों का निवर्तक होता है। महोपनिषद् के अनुसार मन को शान्त करने के लिए जो भी उपाय (शारीरिक एवं मानसिक) किये जाते हैं, उन सबका अन्तर्भाव योग में ही किया जाता है। कैवल्योपनिषद् में कहा गया है कि श्रद्धा-भक्ति-ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान करना ही योग है। गर्भोपनिषद् कहती है-जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाने के लिए योगाभ्यास अद्वितीय साधन है। योगशिखोपनिषद् में कहा गया है कि अपनी और प्राण की एकता करना, स्वरजरूपी महाशक्ति कुण्डलिनी को स्वरेतरूपी आत्मतत्त्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात् पिंगला और चन्द्र अर्थात् इड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय या मिलन होना ही योग है। योगयाज्ञवल्क्य में बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना ही योग है।

वैशेषिकदर्शन के अनुसार मन के आत्मा में स्थित होने पर मन के कार्य का जो अनारम्भ है, वह योग है। इसके लिए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय नामक छह द्रव्यों का तत्त्वज्ञान होना आवश्यक है। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति-पुरुष का पृथक्त्व जानकर पुरुष (आत्मा) के स्वरूप में स्थित होना योग है। महर्षि गौतम के न्यायसूत्र के अनुसार 'दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरा-पाये तदनन्तरापायाद् अपवर्ग:’ (न्यायसूत्र-१.२) अर्थात् मिथ्याज्ञान से दोष अर्थात् राग-द्वेष तथा राग-द्वेषयुक्त प्रवृत्ति से जन्म-मरण तथा जन्म-मरण से दु:ख होता है। इससे छूटने का नाम अपवर्ग, मोक्ष या मुक्ति है, उसका साधन ही योग है।

इस मिथ्याज्ञान से मुक्ति के लिए निम्न सूत्रोक्त षोडश पदार्थों का तत्त्वज्ञान होना आवश्यक है-'प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान् नि:श्रेयस-अधिगम:’ (न्यायसूत्र-१.१)।

बौद्धयोग-साहित्य में भी योग के लिए ध्यान और समाधि शब्दों का प्रयोग मिलता है। बौद्धयोग परम्परा में ध्यान की प्रक्रिया को समाधि कहा जाता है। अत: बौद्धयोग में योग का अर्थ समाधि है। योगसूत्र की व्याख्या या भाष्य में महर्षि व्यास भी योग को समाधि ही कहते हैं-'योग: समाधि:’। आचार्य बुद्धघोष रचित बौद्धयोग का प्रसिद्ध ग्रन्थ विसुद्धिमग्ग में शील, समाधि और प्रज्ञा का विवेचन प्राप्त होता है। बौद्धयोग-परम्परा द्वारा मान्य 'प्रज्ञा’ और योगसूत्र में वर्णित 'विवेकख्याति’ में पर्याप्त अर्थसाम्य है। इस प्रकार बौद्ध-साहित्य में वर्णित योग अन्य परम्पराओं से कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहीं प्रक्रिया से साम्य रखता है। आचार्य वसुबन्धु प्रवर्तित योगाचार नामक सम्प्रदाय बौद्ध-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है।

अग्नि-पुराण में कहा गया है कि योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। जब मन में स्वयं को और आत्मा को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। संयोग का अर्थ है कि ब्रह्म की समरूपता उसमें आ जाती है। यह समरूपता की स्थिति ही योग है।

स्कन्दपुराण में परमात्मा और आत्मा की अभिन्नता या एकत्व को परम योग कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाधि ही योग है। वृत्तिनिरोध की अवस्था में ही जीवात्मा और परमात्मा की यह समता और दोनों का अविभाग हो सकता है। देवीभागवतपुराण तथा कूर्मपुराण में कहा गया है कि जीव और परमात्मा की एकता का द्वार ही योग है।

महर्षि चरक के अनुसार मन का इन्द्रिय-विषयों से पृथक् होकर आत्मा में स्थिर होना योग है।

गौतमीय तन्त्र में संसार से उद्धार होने के साधन को योग कहा गया है। शारदातिलक तथा कुलार्णवतन्त्र में जीव व परमात्मा के ऐक्य को योग कहा गया है।

हठप्रदीपिका के अनुसार जीवात्मा व परमात्मा के मिलन से साधक के सभी संकल्प या इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं। यही अवस्था समाधि या योग की अवस्था है।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिब के अनुसार निष्काम कर्म करने में सच्चे धर्म का पालन है, यही वास्तविक योग है। परमात्मा की शाश्वत और अखण्ड ज्योति के साथ अपनी ज्योति को मिला देना वास्तविक योग है।

जैनाचार्यों के अनुसार जिन-जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष का योग होता है, उन सब साधनों को योग कहते हैं। मोक्ष से योजित करने वाला अर्थात् मोक्ष की ओर ले जाने वाला समस्त धर्मव्यापार योग है। यह परिभाषा पतंजलि के योग-लक्षण 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:’ के समकक्ष है। आचार्य हरिभद्र सूरी के योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, योगविंशिका एवं योगशतक नामक योगविषयक ग्रन्थों में योग को मोक्ष से योजन (संयोग) कराने वाला कहा गया है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी जिन साधनों से कर्मफल का नाश होता है एवं मोक्ष का संयोग होता है, उसे योग कहा है।

राङ्गेय राघव अपनी पुस्तक गोरखनाथ और उनका युग में शिव व शक्ति के मिलन को योग कहते हैं।

आधुनिक युग के महान् योगी महर्षि अरविन्द के अनुसार निम्न चेतना से ऊपर उठकर सदा उच्च चेतना अर्थात् भागवत चेतना या दिव्य चेतना से युक्त होकर दिव्य जीवन जीना, यही योग है। परमात्मा व आत्मा के शुद्धतम स्वरूप को समझकर प्रकृति को भगवान् की उत्कृष्ट कृति के रूप में, भगवान् की रचना के रूप में देखते हुए उसके प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखकर उसका यथायोग्य उपयोग करना यह भगवान् की मूत्र्त उपासना है। जैसे ब्रह्माण्ड में ब्रह्म निर्लिप्त रहता है, वैसे ही हम जीव इस पिण्ड में निर्लिप्त होकर जीएँ, यही योग है।

वर्तमान समय में विश्वविख्यात योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज के अनुसार-योग समाधि है, योग आत्मदर्शन, आत्मसाक्षात्कार या आत्मबोध की आध्यात्मिक पद्धति है, योग जीवन-दर्शन है, योग जीवन-प्रबन्धन है, योग आत्मानुशासन है। योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु सम्पूर्ण जीवनशैली है। योग चित्त को निर्मल व शान्त करने की आध्यात्मिक विधा है। योग एक सम्पूर्ण चिकित्सा-विज्ञान है। योग जीवन का विज्ञान है। योग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व की सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान है। योग एवं कर्मयोग अर्थात् साधना एवं निष्काम सेवा ही योग के मुख्य साधन हैं। प्रतिपल ब्रह्म के एकत्व या ब्रह्मभाव में रहते हुए भगवान् की अन्त:प्रेरणा के अनुसार कर्म करना, आचरण करना या जीवन जीना ही योगमय जीवन है।

दिव्य प्रयास

यह निर्विवादित सत्य है कि वैश्विक पटल पर योग के समग्र स्वरूप को लेकर कार्य करने वाली प्रामाणिक संस्था पतंजलि योगपीठ, जो योग की विविध परम्पराओं का संगम स्थल है, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी-संस्कृति व वैदिक सत्य सनातन ऋषि-ज्ञान परम्परा का पावन महातीर्थ है। जहाँ पर योग की शाश्वत पद्धति के साथ-साथ प्रत्येक योग-परम्परा की मौलिक खोज को दिव्य मानव, महामानव, युगमानव को गढऩे के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया जाता है। अत: पतंजलि योगपीठ ने अपने इस आध्यात्मिक दायित्व व कत्र्तव्य का अनुभव करके योग के व्यापक व गूढ़ स्वरूप को शुद्ध रूप में विश्व के सामने लाने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य है कि योग से सम्बद्ध उन शब्दों, जिनसे लोग परिचित हों या अपरिचित, के विषय में यत्र-तत्र बिखरी हुई जानकारियों को एकत्रित करके समग्रता से दर्शाया जाए, प्राचीन से लेकर अर्वाचीन योग के स्वरूप को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाए। सभी धर्म, दर्शन, संस्कृति, सम्प्रदाय व परम्पराओं में विद्यमान योग के मूलभूत तत्त्वों को शोध व अनुसन्धान के द्वारा ढूँढ़कर मानव-समाज के सामने रखा जाए, जिससे कि योग के माध्यम से विविध धर्म, दर्शन, सम्प्रदाय, मत, पन्थ व संस्कृति आदि में विभक्त दुनिया को हम एकत्व के सूत्र में पिरो सकें। भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा अपने पूर्वजों के चिन्तन से शुद्ध रूप में जुड़ जाए। भारत का गौरव बढ़े। किसी भी भारतीय से पूरी दुनिया जो अपेक्षा करती है, वह पूरी हो सके। मानव के अन्दर विद्यमान अपरिमित शक्तियों को जगाने हेतु लुप्तप्राय: हो चुकी गूढ़ व रहस्यमयी योग की दुर्लभ विधियों को सपूर्ण रूप में प्राप्त कर मानव को महामानव बनाने की दिशा की ओर अग्रसर हो सकें। परिणामत: पुन: भारत आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में इस धरा पर प्रतिष्ठित हो सकेगा।

'मेरा जीवन मेरा मिशन' (My Life My Mission) में हमारे जीवन का ध्येय क्या हो, हमारे योग व अध्यात्म की परम्परा क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की साधना व साध्य क्या है- यह विस्तार से बताया गया है। मेरे बारे में दूसरे लोगों ने बहुत लिखा है, अब मैं अपने शब्दों में आपको अपने जीवन की कहानी बताऊँगा। इस पुस्तक की प्री-ऑर्डङ्क्षरग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन व अन्य बड़े ऑनलाइन स्टोर पर की जा सकती है।

-परम पूज्य योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज

लेखक

Latest News

01 Sep 2024 17:59:05

जीवन का सत्य 1. पराविद्या- मनुष्य जब ईश्वरीय सामथ्र्य अर्थात् प्रकृति या परमेश्वर प्रदत्त शक्तियों का पूरा उपयोग कर लेता...

.jpg)

.jpg)